Pour voir des liens avec de nombreux articles sur les 141 que compte ce blog, veuillez vous reporter en bas de page. Merci.

Conventions

Pour poursuivre sur les axes de la reconstitution je suis reparti des deux pôles de la constructions de ce bâtiment, reliés par la seconde tour d'escalier. Comme déjà dit la partie ouest du bâtiment n'est pas totalement détruite. Il reste une demie-élévation régulière du dernier étage comme si un phénomène général aux trois murs extérieurs était responsable de cette demie-élévation qui subsiste aujourd'hui. Si on observe les bâtiments de cette époque et les parties démolies sur des demies hauteurs l'observation se porte principalement sur les tours qui ont perdu leurs couronnements de mâchicoulis entraînant dans leur chute l'essentiel du mur dans lequel les corbeaux d'encorbellement étaient scellés. Les murs en parapets sur encorbellement (mâchicoulis) étaient généralement construits en parpaings de pierre de taille épais d'environ 10 à 15 cm d'épaisseur pour 20 cm de haut et 30 à 40 cm de longueur. Je les ai donc restitué ainsi en architecture appareillée. J'ai donc repris ces us et observations pour comprendre l'état actuel des parties hautes. Ainsi le simple rétablissement d'un mur à peu près équivalent à celui actuel ajouté d'un mur qui aurait reçu les corbeaux d'encorbellement (parapet sur consoles) me donne une élévation qui projette le plancher vers le niveau des seuils des portes tout en haut de l'escalier en vis. J'ai donc opté pour un premier étage de comble derrière un parapet appareillé sur encorbellement conforme aux élévations des bâtiments de la génération du XV° siècle auquel appartient le premier volume ouest - bien sûr en relais d'un premier bâtiment plus ancien et dont il reste essentiellement le mur de refend et l'angle sud-ouest, ainsi que les fondations en cave et peut-être jusqu'au premier niveau en mur nord et ouest. Il n'y avait aucune cheminée. Les murs bien appareillées côtoies des murs en petit appareil dissolu. Cet ensemble est bien peu en accord avec la belle construction de la tour d'escalier en grand appareil régulier même si on a récupéré les ébrasements de la première tour pour les réinstaller sur cette seconde tour aux marches intérieures impressionnantes par la maîtrise, l'élégance, la finesse des tailles des marches portant noyaux.

2° partie - Archéologie Médiévale - Aspects et singularités du château en France à la fin du Moyen Âge (XV° et XVI° siècles)

Fonctions religieuses apotropaïques et traditions funéraires en France

_________________

Bonnes lectures et bon voyage dans les merveilles de l'art, le plus souvent totalement inédites et toujours parfaitement originales à l'auteur de ce blog.

Sommaire/Editorial

Des poèmes sur la Riviera aux couleurs des Mots d'Azur : suite des rencontres maralpines de poésie

Festival du Livre à Mouans-Sartoux avec les Mots d'Azur

Festival du Livre à Mouans-Sartoux - 7-8-9 octobre 2016 - avec Les Mots d'Azur

Marie Gay - Pierre-Jean Blazy - Auteurs et Editions - Fondateurs des Mots d'Azur - Marie Gay -

http://coureur2.blogspot.fr/2016/03/marie-gay-pierre-jean-blazy-auteurs-et.html

Renata - Pierre Cardin - Lacoste - Moulin de Sade - Lubéron 2015

Renata - Akira Murata - Espace Auguste Renoir à Essoyes

Renata chez Pierre Cardin - Le regard de Lydia Harambourg Historienne et critiques d'art, correspndans de 'Institut des Beaux Arts de l'Académie de France

Claude Peynaud - Clichés et antithèses...

Claude Peynaud - Jogging - Méthode d'élaboration d'un Jogging

Claude Peynaud - Le cercle des oiseaux

Claude Peynaud - Le don de l'aïeule

Claude Peynaud - Une théorie de Construction

Danielle Benitsa Chaminant - Artiste et mémoire de...

Alliot - Vincent Alliot - Visite d'atelier

Rémy Pénard - Art et souvenirs autour de Pierre Courtaud

Henry Chopin et la bibliothèque de Valérie Peynaud

Sally Ducrow l'année 2018 - en suivant le chemin de l'aventure internationale de Sally Ducrow

Pierre Marchetti magazine...

La pochade - Pierre Marchetti et l'art de la pochade.

H.Wood - un peintre Anglais à Paris au milieu du XIX° siècle

Nus 2014-2015

https://coureur2.blogspot.fr/2014/09/nus-2014-2015-abac-modeles-vivants-nus.html

Nus 2013-2014

https://coureur2.blogspot.fr/2013/09/nus-2012-2013-abac-nus-2012-2013-2012.html

Et pour ceux et celles qui aiment l'archéologie et l'architecture

1° partie - Archéologie Médiévale - Aspects et singularités du château en France à la fin du Moyen Âge (XV° et XVI° siècles)

2° partie - Archéologie Médiévale - Aspects et singularités du château en France à la fin du Moyen Âge (XV° et XVI° siècles)

Allemans en Périgord - Manoir du lau - Archéologie Médiévale

Maisons-tours et donjons-tours - architectures médiévales françaises du XIII°/XIV° au XVI° - Archéologie médiévale

https://coureur2.blogspot.com/2019/06/maisons-tours-et-donjons-tours.html

Pour ceux qui aiment l'iconologie, et l'iconographie

La Véronique - Image ou non de la représentation

Fête de la musique à Nice - Place Garibaldi à Nice - Exposition d'artistes Polonais

La Mourachonne à Pégomas (exercice de recherche iconographique)

Rencontres maralpines de Poésie - Mots d'Azur 2015-2016

Des poèmes sur la Riviera aux couleurs des Mots d'Azur : suite des rencontres maralpines de poésie 2016-2017

Pierre Courtaud - Magazine - Un écrivain, un éditeur un poète, un chercheur en écritures - Un spécialiste de nombreux auteurs.

Henry Chopin et la bibliothèque de Valérie Peynaud

Cannes -1° nuit de la poésie et de la musique au Suquet - 21 juin 2014

3° nuit de la poésie et de la musique au Suquet- Cannes Moulin Forville le 21 juin 2016

Les routards de la baie d'Halong dans la tourmente https://coureur2.blogspot.fr/2013/10/les-routards-de-la-baie-dhalong-dans-la.html

Vietnam - La légende du Dieu des montagnes et du Dieu de la mer

Conventions

Je situe cet article juste après la présentation des bâtiments de la commune d'Yviers en Charente, et avant d'autres monographies qui pourront utiliser le matériel historique et archéologique exposé sur cette page d'Yviers , développe en synthèse de mes recherches antérieures comme celle sur les châteaux de la Creuse ou pour d'autres bâtiments en France, sur cette page d'Yviers. Et ceci pour des raisons bien compréhensibles de méthode.

Châteaux de la Creuse - de la fin du moyen âge - XV et XVI° siècle - Archéolgie Médiévale

http://coureur2.blogspot.fr/2011/09/une-histoire-de-lescalier-en-vis.html

1° partie - Archéologie Médiévale - Aspects et singularités du château en France à la fin du Moyen Âge (XV° et XVI° siècles)

http://coureur2.blogspot.fr/2013/10/archeologie-medievale-aspects-et.html

2° partie - Archéologie Médiévale - Aspects et singularités du château en France à la fin du Moyen Âge (XV° et XVI° siècles)

http://coureur2.blogspot.fr/2014/11/2-partie-archeologie-medievale-aspects.html

3° partie - Archéologie Médiévale - suite des parties 2 et 3 d'Archéologie Médiévale consacrées aux aspects et singularités du château en France autour des XV° au XVI° siècles

http://coureur2.blogspot.fr/2016/04/3-partie-suite-des-parties-parties-1-et.html

Yviers/Charente - Archéologie médiévale - Une synthèse sur l'évolution architecturale du XV° au XVI° et XVII° s. en France - Mutations des donjons et maisons-tours des petits châteaux de la fin de la Guerre de Cent-Ans vers les donjons résidentiels de la fin du XV° siècle au XVI° siècle et des incidences dans le classicisme français.

https://coureur2.blogspot.fr/2018/04/yvierscharente-archeologie-medievale.html

Allemans en Périgord - Manoir du lau - Archéologie Médiévale

https://coureur2.blogspot.com/2018/09/allemans-en-perigord-manoir-du-lau.html

Maisons-tours et donjons-tours - architectures médiévales françaises du XIII°/XIV° au XVI° - Archéologie médiévale

Curac - Les énigmes de son château - Département de la Charente - Archéologie Médiévale

https://coureur2.blogspot.com/2019/10/curac-les-enigmes-de-son-chateau.html

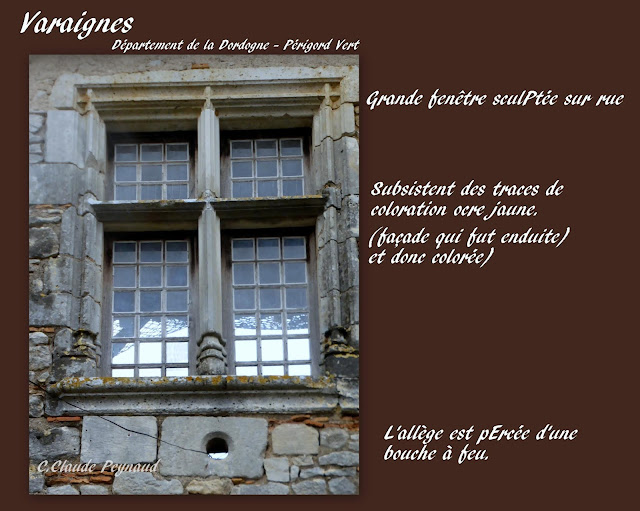

Varaignes - Le château de Varaignes, le village et son église. Un site rural d'écologie et de culture sur le département de la Dordogne en Périgord Vert. Archéologie Médiévale.

https://coureur2.blogspot.com/2020/03/varaignes-le-chateau-de-varaignes-son.html

Varaignes - Le château de Varaignes, le village et son église. Un site rural d'écologie et de culture sur le département de la Dordogne en Périgord Vert. Archéologie Médiévale.

https://coureur2.blogspot.com/2020/03/varaignes-le-chateau-de-varaignes-son.html

La Tour : un mode architectural français pour la guerre et pour la paix, du XIII° au XVI° siècles. Un exemple à l'Est du département de la Charente.

https://coureur2.blogspot.com/2020/12/la-tour-un-mode-architectural-francais.html

Fonctions religieuses apotropaïques et traditions funéraires en France

http://coureur2.blogspot.fr/2015/08/fonctions-religieuses-apotropaiques-et.html

Iconologie - Un couvercle de sarcophage mérovingien - une corniche de l'église de Saint-Amant-de-Montmoreau (Charente) - Archéologie médiévale.

https://coureur2.blogspot.com/2021/04/iconologie-un-couvercle-de-sarcophage.html

Saint-Amant-de-Montmoreau, Sud-Charente - Des vestiges du Haut-Moyen Âge à la naissance du gothique sur les marches Périgord/Angoumois/Saintonge- une maison tour - Première Renaissance Française.

https://coureur2.blogspot.com/2021/07/saint-amant-de-montmoreau-sud-charente.html

Rioux-Martin - L'église romane - L'implantation de l'abbaye de Fontevraud à la Haute-Lande - Les interventions d'Edouard Warin et de Paul Abadie au XIX° s. - Une approche des escaliers romans dans le bassin de la Tude.

https://coureur2.blogspot.com/2022/06/rioux-martin-leglise-romane.html

Cressac, La Genétouze, Chenaud, Pillac, Montignac le Coq, Saint-Laurent-de-Combes Aspects atypiques de l'évolution de l'architecture religieuse romane en Sud Charente - Bassin de la Tude : contreforts, avant-chœurs, escaliers en vis et passages :

https://coureur2.blogspot.com/2024/01/cressac-la-genetouze-chenaud-pillac.html

Du médiéval au contemporain, une invention bien avant classement au patrimoine mondial de l'UNESCO :

Claude Peynaud : Le clocher des Frères Perret à Saint-Vaury

http://coureur2.blogspot.fr/2012/01/perret-freres-le-clocher-des-freres_10.html

Pour l'étude des décors peints je serai amené à faire appel à d'autres articles de ce blog en plus de la bibliographie d'usage.

depuis Yviers - avec une première synthèse partielle sur mes recherches antérieures - j'ouvre des explorations sur des bâtiments plus complexes, plus difficiles à étudier car souvent très remaniés ou détruits, ignorés des inventaires et autres cas de figures. Bref là où les explorations de plus en plus fines sont nécessaires. Pour réaliser ces explorations je mets à l'épreuve le matériel scientifique que j'ai déjà élaboré par mes seules recherches, photos et dessins, bien sûr sur les bases de travaux plus anciens que je signale en introduction de mes Châteaux de la Creuse et en bibliographie à la fin de cet article, mais qui n'ont jamais abordé la question ni exprimé ce vecteur de recherche de la mutation du donjon du petit château de la fin de la Guerre de Cent Ans vers les donjons résidentiels de la seconde moitié du XV° siècle et du XVI° siècle, jusqu'au Classicisme Français, par une méthodologie rigoureuse de relevés archéologiques précis et inventifs, adaptés à chaque bâtiment, par l'exploration systématique des murs de refends, qui enrichissent encore à leur tour l'inventaire mis à jour par mes seules recherches.

Remerciements:

Monsieur Allain Tricoire Maire d'Allemans en Périgord

Monsieur Jean-François Savier, Président de l'association du Manoir du Lau

Madame Sylvie Ollat Secrétaire de Mairie à Allemans en Périgord

Madame et Monsieur le marquis Du Lau d'Allemans

Monsieur Raymond Rouzeau maçon de la commune.

Bibliothèque Municipale d'Allemans en Périgord.

Bibliothèque Municipale d'Allemans en Périgord.

|

| En cours de restauration - Propriété de la commune. |

Nous y voici dans cette célèbre région du Périgord aux quatre couleurs : noir, blanc, pourpre et vert, aux innombrables châteaux. Tellement innombrables que le manoir du Lau ne figure pas sur les listes courantes des châteaux de ce département. Pourtant c'est lui que j'ai retenu, juste après Yviers en Charente, à une trentaine de kilomètres l'un de l'autre, pour faire avancer ma recherche.

Allemans en Périgord est au sud-ouest du Périgord vert.

Le Périgord c'est l'ancienne région gauloise des Pétorcoriens avec sa capitale Vesunna (Périgueux).

Le nom de la commune semblerait indiquer une dépendance étroite avec l'histoire des Alamans, tribu barbare de l'Europe de l'ouest au V° siècle. Or à cette époque le Périgord moderne était en pays Wisigoth, isolé des territoires des Alamans par ceux des Burgondes.

Le manse médiéval peut-il avoir laissé sa mémoire dans l'organisation agricole de la région et du site aux nombreux puits, traversé par trois rivières La Dronne, La Lizonne et le Ruisseau Du Boulanger, aux réseaux aquatiques souterrains omniprésents comme sur un site anciennement dominé par les sources et les résurgences lieu hypothétique de sédentarisation de barbares vaincus ?

(Je remercie Monsieur Allain Tricoire, Maire d'Allemans, pour m'avoir fait part de son expérience et de ses recherches en matières de réseaux aquatiques souterrains sur sa commune, sur le site de l'agglomération avec une église romane en épicentre).

Qu'elles sont les motivations pour la construction d'une église à file de coupoles au XII° siècle dans une communauté villageoise dont l'étendue actuelle ne laisse en rien supposer une richesse ni une importance suffisantes pour entreprendre l'édification d'une église tout compte fait ambitieuse qui semble avoir plus visé les conquêtes de hauteurs que les étendues du plan ? Quels étaient les revenus de la fabrique ?

En cherchant dans les travaux de Marcel Durliat (M.Durliat, L'art Roman. Paris, 1982, p. 491) on lit au sujet de Saint-Front de Périgueux : "L'explication nous est fournie par le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle " Il nous faut rendre visite dans la ville de Périgueux au bienheureux Front, évêque et confesseur qui, sacré évêque à Rome par l'apôtre Saint-Pierre, fut envoyé prêcher dans cette ville. Certains racontent même qu'il avait fait partie du collège des disciples du Christ. Son tombeau...a été construit avec soin en forme de rotonde comme le Saint-Sépulcre et il surpasse par la beauté de son oeuvre toutes les tombes des autres saints".

Ce mur de refend nous livre en sa face est un ensemble d'ouvertures superposées, étage par étage, depuis une entrée centrale dans la cave ou dans une partie socle partiellement enterrée puisque le niveau des sols à changé. On pourrait pressentir une distribution des étages par une construction hors oeuvre en façade sud de ce mur de refend. Construction en bois (succession d'échelles de meunier) ou déjà escalier en vis hors oeuvre ? Ou autre bâtiment ? [Plus bas dans la page je vais questionner une nouvelle fois ce mur en lien avec l'angle sud-est du donjon ouest].

La voûte de la cave est une seconde construction qui a obstrué partiellement l'accès primitif à la cave. En revanche on ne décèle aucune reprise sous oeuvre pour un percement dans le mur sud déjà très épais augmenté du volume de maçonnerie nécessaire à la construction de la voûte en berceau qui récupère les anciens soupiraux : j'écris ici au sujet de l'accès à la cave voûtée par une travée droite qui part au niveau du mur primitif et mise en relation avec le berceau de la voûte par un couvrement segmentaire en mode de soupirail. Cette partie droite a un couvrement quasiment plat puis articulé en coffrage de voûte surbaissée gagne presque toute les épaisseurs de murs mais pas totalement puisque la voûte en plein cintre de l'escalier s'articule quasiment contre l'ancien mur du donjon, en le pénétrant très peu toutefois étayé par un fort linteau qui cède sous le poids de cette voûte supportant le départ du grand escalier en surcharge en manière de mur d'échiffre, formant l'ébrasement d'une huisserie sans que ce rythmes courbe joue le rôle d'une arc de décharge sur ce linteau. Ce qui conforte l'idée que cette travée droite d'accès à la cave, depuis la base de l'escalier en vis-hors oeuvre, est un second chantier qui a modifié l'accès primitif à la cave par la porte frontale du mur de refend (voir la planche ci-dessus, figures 1 et 3). Cet escalier en vis hors oeuvre est un premier escalier avec un départ de la vis beaucoup plus lié, et je dirais même directement lié, à la volée droite qui descend à la cave (vois reconstitution plus bas)

On a retrouvé dans les décombres de la cave la base polygonale de cette vis et des marches parviennent jusqu'à nous en réemploi dans un palier reposant sur le terre-plein d'accès aux deux pièces en rez-de chaussée après une articulation délicate à la porte d'entrée au château par la tour d'escalier.[deux autres fragments de marches sont également inclus dans les marches des deux volées qui descendent à la cave. J'en donne le relevé et la localisation plus bas sur une autre planche consacrée à l'approche technique de l'escalier ].

Ce type de liaison d'un escalier en vis avec une volée droite en relais, directement liée à la base de la vis, plaide pour un aménagement du quatrième quart du XV° siècle et dans mon inventaire, dans son état actuel, pour une datation à partir de 1480. Un autre élément plaide en faveur d'une première tour d'escalier : c'est le déplacement vers l'est, par rapport à la volée droite, du noyau de la grande vis actuelle. Le muret en face, qui aurait pu faire penser à un vestige de la première tour d'escalier, ne pourrait être, après exploration plus bas dans la page, qu'un muret construit pour caler les marches de la volée qui fait le lien entre le départ de la vis et la volée droite qui descend à la cave. Enfin la porte d'entrée à la tour est très basse et l'enroulement de la grande vis passe très au-dessus de cette porte d'entrée. Ce qui est totalement contraire aux manières de construire de cette époque puisque la hauteur des portes d'entrées au donjon résidentiel par la tour d'escalier était dépendante de l'enroulement intérieur de la vis [cet aspect théorique largement défendu par les historiens d'art qui ont pu avancer par là un argument de l'abandon des escaliers en vis pour préférer l'escalier rampe sur rampe qui offre plus de possibilités pour des entrées plus grandes, plus majestueuses, ne semble pas totalement exhaustif . Nous en avons un témoignage avec ce château puisqu'ayant beaucoup de place pour construire une entrée plus grande avec une nouvelle vis de grande ampleur, on récupère une entrée très basse. Peut-être a t-on tout simplement voulu conserver les liens de la modernité aux origines plus anciennes du château ?].

Plus bas je vais explorer et reprendre ces éléments plus en détail.

Donc un escalier en vis qui a été construit, démoli, puis reconstruit avec un réemploi de la première porte sculptée et armoriée qui fait démarrer les valeurs ornementales de la façade d'entrée de la tour d'escalier en évitant toutefois tout excès puisque ces valeurs décoratives disparaissent au fur et à mesure qu'on s'élève dans les étages (Voir planche ci-dessus, figure 2) jusqu'aux armoiries au départ de l'encorbellement (culot) de l'escalier en vis hors oeuvre, relais de la grande vis pour accéder à la pièce disparue en surcroît de la tour d'escalier. Il y a peut-être très peu d'écart de datation entre les deux constructions de la tour d'escalier car les répertoires ornementaux repérés sur la porte d'entrée sont tout à fait compatibles avec n'importe quelle construction de château dans les deux dernières décennies du XV° siècle, voire au début du XVI° siècle. Et les baquettes qui se recoupent en angles des ébrasements des portes et fenêtres ne sont pas des repères suffisants pour avancer qu'on franchit 1500 dès qu'on les rencontre. Les évolutions ne se font pas de façons linéaire ni brutales de Noël aux Rois, comme déjà dit dans d'autres articles, mais par tendances avec des branches à succès et d'autres qui resteront sans lendemain, avec parfois des points de repères qui restent assez fiables mais que chaque bâtiment peut toujours remettre en question tout en s'inscrivant dans une dynamique générale qui est le propre de cette famille architecturale ici explorée et étudiée.

Toutefois nous commençons à avoir des repères de créneaux historiques fiables entre le mode de liaison de la volée droite au noyau de la vis, le type de marches délardées au regard d'un escalier rampe sur rampe de la Première Renaissance Française (1495-1525), le noyau de la vis torsadée probable dès les deux dernières décennies du XV° siècle, jusqu'au XVI° siècle.

Un autre repère qui confirme ceux que je viens de donner comme datations : celui de l'apparition des escaliers en vis à paliers. Ces paliers, puis repos, qui coupent le déroulement continu de la vis apparaissent à la fin du XV° siècle pour se systématiser au XVI° siècle lorsqu'ils ne sont pas remplacés par des escaliers rampe sur rampe arrivés en France avec la Renaissance Italienne à partir de 1495, soit à partir du départ de Charles VIII de Naples lorsqu'il ramène les premiers répertoires italiens à Amboise . Cette période est dite "Première Renaissance Française" par les auteurs (Gébelin, Hautecoeur, Chastel, Guillaume). Pour la Provence Jean-Jacques Gloton dans sa monumentale étude sur la Renaissance et Baroque en Provence donne une arrivée légèrement plus précoce de la Renaissance Italienne avec le retour de Naples du Roi René ramenant avec lui les italiens dont le célèbre Laurana. La période de 22 ans qui sépare le décès du Roi de Naples Charles d'Anjou (1480) et celle de Laurana (1502) est une période certaine de l'assimilation très progressive des goûts ornementaux italiens alors que l'art gothique flamboyant triomphe incontestablement. Mais la question est plus complexe et je vais m'arrêter là sur cette sensibilisation à l'apparition des nouveaux répertoires sur le royaume à la fin du 15° siècle en citant Jean-Jacques Gloton ( que je remercie vivement pour avoir suivi tous mes travaux de DEA et de thèse doctorale à Aix-en-Provence pendant dix ans alors qu'il était à la retraite et que Monsieur le Professeur Jacques Chabot, ami de Jean-Jacques Gloton et Directeur des Thèses à Aix-en Provence avait bien voulu prendre son relais. Mes remerciements vont aussi à Monsieur le Professeur Jacques Chabot pour avoir accepté cette collaboration en nouvelle direction de mon travail jusqu'à soutenance) " L'intérêt du roi René pour la Renaissance italienne est en somme une conversion tardive. Depuis son retour en France en 1444, son goût avait été essentiellement celui d'un homme de culture septentrionale, formé à l'école de la Bourgogne et surtout de Naples, cette tête de pont de l'art des Flandres en Italie. Ses commandes étaient naturellement allées, on le sait, à des peintres marqués par l'influence flamande (souvent ramenés d'Italie du sud ), à des sculpteurs et à des architectes représentatifs du troisième art gothique français...Dans cette période angevine, la partie la plus novatrice de l'oeuvre du roi René pourrait passer inaperçue, car elle ne se trouve pas dans les constructions de prestige et les témoins qui en subsistent sont peu spectaculaires. Plus que dans les grands châteaux mis au goût du jour, c'est pourtant, on le sait, dans les modestes manoirs de l'ancien roi de Naples, familièrement arrangés, que se préparent dès le milieu du XV° - siècle les transformations décisives : celles qui sous François 1° et Henri II substitueront à la forteresse féodale la maison de plaisance des temps classiques". [J.J.Gloton, Renaissance et baroque à Aix-en-Provence - Recherche sur la culture architecturale dans le midi de la France de la fin du XV° siècle au début du XVIII° siècle - Thèse pour el doctorat d'Etat pprésentée à l'Université de Paris-Sorbonne par Jean-Jacques Gloton ancien élève de l'Ecole normale supérieure - Ancien membre de l'Ecole française de Rome - Professeur à l'Université de Provence". 2 volumes, Ecole française de Rome Palais Farnèse 1979. Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome - Fascicule deux cent trente septième. P.23]

Pour l'instant, hormis une première exploration de la tour d'escalier hors oeuvre du manoir du Lau, nous restons du côté ouest du château, c'est-à-dire, avec le premier petit donjon qui avait été partiellement démoli (accident d'une voûte sommitale trop lourde pour des murs trop fins, ou mal articulée, ou destruction volontaire due à quelque événement violent ?).

Ce premier bâtiment en tour ouest a été agrandi, ou remanié, par une construction à l'est plus vaste en largeur dont il ne nous reste que le rez-de-chaussée et le premier étage, avec la certitude que le bâtiment avait au moins deux étages sur cette partie est en pignon, par l'enroulement d'un petit escalier en encorbellement sur l'angle sud-est qui établissait au moins la liaison avec un second étage.

La question du nombre d'étages du bâtiment à l'ouest va se dégager plus bas de l'analyse;

Ce qui surprend l'archéologue dans une première approche du plan c'est la mise en conformité de l'agrandissement - mal articulé avec le donjon primitif - avec les proportions des pièces dans ces bâtiments de la transition XV°/XVI° siècles. C'est-à-dire que les deux pièces par étage ont entre elles un rapport de dimensions moyennes de 11, 50 / 9 m , soit de 1,28 (voisin du 1,3), soit un rapport commun aux bâtiments construits dans dernier tiers du XV° siècle (au XVI° siècle ce rapport tendra vers le 1/1, puis à la symétrie. Avant les écarts sont plus grands). Tout comme deux étages sur rez-de-chaussée nous entraîneraient dans le même créneau de datations (2, 3 à 4 étages et plus rarement 5, avec en plus, généralement, deux étages de combles charpentés) avant le dernier tiers du XV° siècle. Mais au Manoir du Lau ces proportions ne sont pas le résultat d'un parti architectural voulu. Non. C'est le résultat en plan de la récupération à l'est d'un mur de chapelle détruite dont il subsiste la lancette du chevet plat, et en élévation de la hauteur primitive du premier donjon construit à l'ouest [la question posée par cette lancette dont l'ouverture en mur pignon chevauche le plancher de séparation de l'actuel rez-de-chaussée et le premier étage, est des plus intéressantes mais pas des plus simples. Cette chapelle avec sa lancette en chevet ne peut-être que postérieure à l'édification de la l'église à file de coupoles, toute porche. Ce qui complique encore les choses. La présence d'une chapelle à proximité d'un donjon est la configuration des bâtis des mottes que donnent Michel de Boüard et Joseph Decaëns dans leur article commun sur le château de terre et de charpente au chapitre de la construction des mottes "En premier lieu, rappelons que les textes latins du XI° et du XII° siècles emploient, pour les désigner, le mot castellum., qui ne comporte aucune ambiguïté : la motte était bien considérée par les contemporains comme une résidence fortifiée. Il n'est d'ailleurs pas très rare qu'elle ait été élevée sur le site d'un ancien curtis; dans ce cas, la demeure du seigneur n'a pas changé de site, mais seulement d'aspect, la continuité de la fonction résidentielle apparaît évidente. Cette fonction encore attestée par la présence d'une chapelle dans la basse-cour de la motte et par divers textes appartenant à la littérature narrative ou hagiographique" cf. M. de Boüars, J.Decaëns, "Les château de terre et de charpente". Dans, Le château en France - Sous la direction de Jean-Pierre Babelon. Paris, 1986, p.17 et 18. "Curtis" désigne la centre de la propriété agricole du seigneur au haut moyen-âge en relais des villae de l'antiquité tardive. Les mottes castrales ne signent pas nécessairement des périodes antérieures au monde roman, d'autant plus que la question de ces types d'implantations est encore très mal connue]. Si tant est que le volume est ait été construit jusqu'à égaliser la hauteur du donjon ouest, ou d'un petit bâtiment que nous qualifions de nos jours "donjon" et qui peut-être ne l'a jamais été, ce qui pourrait sembler tout à fait certain puisqu'il y a deux entrées sur le dernier palier au sommet de la tour d'escalier, mais en approfondissant l'exploration archéologique on se trouve orienté vers un troisième niveau qui n'a vraisemblablement jamais été celui de l'élévation initiale du premier volume ouest. Des corbeaux intérieurs existent sous le niveau de ces portes (bouchées) de l'étage absent, tant en ouest qu'en est, et entraîne inévitablement la recherche vers un dernier étage en pan de bois (encorbellement ou pas ?) au moins ainsi construit sur la partie ouest et pourquoi pas à l'est alors que l'analyse archéologique nous entraîne vers un leurre. C'est un leurre. En effet si on analyse plus précisément l e dernier étage de la cage d'escalier on se rend compte que son dernier étage est d'une réalisation différente de celle des étages inférieurs et notamment avec des marches d'environ 5 à 6 cm plus larges que celles des étages inférieurs avec des noyaux également moins épais, de peu mais moins épais. En plus les portes se resserrent sur un mur de refend qui semble considérablement se réduire à ce troisième niveau.

Si nous suivons le nombre d'étages du bâtiment avec son couronnement par un toit en pavillon (croupes), étage en pan de bois et escalier en vis hors oeuvre montant au-dessus du dernier étage par l'intermédiaire d'un escalier en vis en encorbellement relais de la grande vis, nous serions dans un bâtiment du dernier tiers ou quart du XV° siècle et non pas du XVI° siècle, même pas de transition comme à Yviers. Or la conquête des paliers vers des repos et le délardage des marches de la grande vis nous rapproche des marches d'un escalier rampe sur rampe assez extraordinaire d'un château voisin, peut-être antérieur à Azay-le-Rideau. Il y a donc du XV° et du XVI° siècle dans ce château. Du XIV° c'est moins certain, ou pour le moins rien dans l'état actuel des explorations et connaissance du bâtiment permet de l'affirmer sauf cette compréhension d'un site primitivement occupé par plusieurs petites constructions dispersées et réunies au gré des besoins et des nécessités, de leurs caractères qui se dégagent peu à peu des uns et des autres. Pas même la fenêtre du pignon est ne nous permet de descendre dans le XIV° siècle. En revanche nous commençons à toucher du doigt un des aspects très mal connu de la construction du petit château de la période de fin de la Guerre de Cent Ans, du XIV° siècle à la première moitié du XV° siècle, c'est-à-dire des accumulation ou "entassements" de petits bâtiments à l'intérieur d'enceintes. Cette la une voie de recherche, ouverte.

Nous devons retenir que les bâtisseurs du château tel que nous le voyons aujourd'hui ont bien suivi les us et coutumes de la construction ordinaire des donjons résidentiels de la fin du XV° siècle en France en mettant en accord leurs reconstructions avec les modes du royaume et l'évolution de ses manières de construire le petit château; au moins le corps de logis qu'on appellera bientôt à lui seul "château".

L'étude du château du Lau s'inscrit dès lors totalement dans cette étude de la mutation - avec le mot "mutation" jamais aussi bien adapté - du donjon du petit château de la fin de la Guerre de Cent-Ans vers les donjons résidentiels de la seconde moitié du XV° siècle au XVI° s et au-delà avec des incidences dans l'architecture classique en France. Des surprises aussi, propres à enrichir mon inventaire mis à disposition sur ce blog... (sous copyright)

Sommes-nous passés directement du donjon ouest enrichi de sa tour d'escalier en vis hors oeuvre au château agrandi à l'est avec sa grande tour d'escalier polygonal faisant le lien entre les deux constructions ? Il semble qu'il y ait eu encore plusieurs étapes intermédiaires pour en arriver là.

Cette valeur A/A' ne se reporte pas au second étage où on a voulu des entrées sur un même palier. En revanche il faut deux contre-marches intérieures B pour regagner le niveau du sol de la pièce ouest. Ceci est du à l'exceptionnelle ampleur qu'on a voulu donner à la pièce est du premier étage qui, tout en ayant son sol plus bas a aussi un plafond plus haut que celui de la pièce ouest au même étage. En revanche il a fallu sacrifier le passage dans le mur de refend du second étage pour obtenir un équilibre relatif du service des pièces par l'escalier en vis. On a même du très certainement bouger les niveaux des planchers, au moins de la pièce ouest du second étage, sinon dès le premier étage.

|

| Allemans sur la carte de César-François Cassini de Thury pour le roi Louis XV (XIII° siècle) |

Allemans en Périgord est au sud-ouest du Périgord vert.

Le Périgord c'est l'ancienne région gauloise des Pétorcoriens avec sa capitale Vesunna (Périgueux).

Le nom de la commune semblerait indiquer une dépendance étroite avec l'histoire des Alamans, tribu barbare de l'Europe de l'ouest au V° siècle. Or à cette époque le Périgord moderne était en pays Wisigoth, isolé des territoires des Alamans par ceux des Burgondes.

Cette dépendance du nom de la localité est celle généralement retenue par les historiens de la commune, comme Albert Lacombe, Histoire d'Allemans, des origines à la fin du XVIII°s. et annexes - Extrait de la conférence du 18 octobre 2008. Suivant les auteurs le nom des Alamanni apparaît dans l'histoire en 214 ap.J.C. Si une pénétration de ces tribus regroupées sous le nom de Alle Mann (Alemanni ou Alamnni) est signalée sur le territoire romain avant 222, il semblerait que leurs incursions qui durent jusqu'au milieu du IV° s., plus que de réelles invasions, aient été toujours contenues sur les territoires à l'est de la France actuelle jusqu'au plateau de Langres, Strasbourg et dans les Vosges mais pas plus à l'ouest, et presqu'aussitôt refoulés derrière le Rhin et le Danube par les Empereurs Romains.

Ces études qui ne précisent pas leurs sources scientifiques sont toutefois très largement nuancées par des auteurs universitaires comme Gaston d'Eze à travers sa participation à l'histoire du Poitou [G.d'Eze, "Les siècles de romanisation". Dans, Histoire du Poitou, des Limousins et du pays charentais." 1976, sous la Direction de d'Edmon-René Labande , p.78 à 81] "L'on ne peut détailler les chemins que, en 276, suivirent les envahisseurs Francs ou Alamans. L'empereur Probus finit par les refouler, mais après les avoir circonscrits dans les territoires par eux provisoirement conquis, et sans doute ravagés...En 406 ce fut la ruée des Vandales, qui tournoyèrent pendant deux ou trois ans avant d'aller s'abattre sur l'Espagne. Prosper d'Aquitaine écrivait : "nous avons tous endurés les derniers des malheurs. Toi aussi, Aquitaine chargée de fardeaux, tu marchais dans la poussière de la rude voie au milieu des chariots et des armes des Gètes". Puis voici les Saxons...A la transformation de la défense se rattache une nouvelle institution : celles des "Lètes". Il s'agit de tout un semis de colonies constituées de barbares vaincus...Au IV° siècle un beau redressement s'opéra au profit des villes, d'autant plus notable que l'âge ultérieur verra les riches délaisser davantage celles-ci pour les domaines ruraux...toutefois aucune de nos trois capitales régionales ne figure dans l'Ordo nobilium urbium dû à Aussone.

Deux villes nouvelles naissent alors : Tulle héritière de Tintignac et, plus étonnante, Angoulême...Cette dernière, dont le nom Icolisma, apparaît vers 350, est née de rien, peut-être d'un condate...Angoulême est dorénavant chef-lieu d'une "cité" détachée de celle des Santons. Ses limites atteignent au nord Champagne-Mouton, à l'est Montbron, à l'ouest Chateauneuf-sur-Charente, et une pointe poussée au midi jusqu'à Aubeterre".

Ces villes vivaient des campagnes, et celles-ci étaient partiellement remises en valeur grâce aux laboureurs barbares . Constance en 355, Julien en 358...province que Salvien, en 440 encore, proclame Aquitania felix". L'étude nous donne également une carte des destructions des grands invasions depuis le Poitou jusque vers le Limousin mais passe au nord de la Charente et semble ignorer la Dordogne mais pas les environs d'Aubeterre qui pourront peut-être entrer dans le champ des périmètres inclus en limites des pointes sud de l'étude mais sans confirmation de présence Alamane, au bénéfice des invasions franques jusqu'en Espagne et Afrique du Nord pour leur part reconnues par tous les auteurs (?).

Jean Favier dans son dictionnaire médiéval de la France nous donne pour Alamans : " page 27 - "peuple germanique établi sur l'Elbe et le Main au III° siècle, en Alsace et en Suisse au IV° siècle. Repoussés par Julien (357) et Clovis (Zülpich, alias Tolbiac, 496), les Alamans s'installèrent définitivement en Souabe"....(page 517 - " Les Alamans attaquent de tous les cotés les frontière romaines. En 235 ils détruisent Strasbourg. Vers 250 ils sont chez eux dans les anciens champs décumates, entre le limes et le Rhin. Dix ans plus tard on les voit dans la plaine du Pô. Les peuples Francs agissent au contraire en ordre dispersé ; ils parcourent la Gaule...passent même en Espagne...Certains se retrouvent en Afrique".

L'Encyclopédie Universalis, sous la plume de Patrick Périn (édition de 1992) nous donne "Alamans, Thuringiens et Bavarois 'Le nom des Alamans (de Allmänner Almanenn, tous les hommes) n'apparaît qu'au début du III° siècle Jésus-Christ...Dès la seconde moitié du III° siècle, les Alamands opérèrent des raids, souvent repoussés , en direction de l'Empire romain, entreprenant une expansion territoriale qui fut en partie contenue par les empereurs du Bas-Empire. Lors de l'avènement de Clovis (481 ou 482), leur territoire s'était considérablement agrandi, délimité à l'ouest par les Vosges, au sud par les Alpes, à l'est par l'Isar et au nord par le Main. Cette expansion fut alors arrêtée au nord-ouest par les Francs (bataille site à tort de Tolbiac = Zülpich, en 1495 ou 496), mais elle se poursuivit en Suisse, où un processus de colonisation s'instaura au détriment des Burgondes. Des groupes d'Alamans parvinrent à s'établir jusque vers Langres et Besançon. D'autres tentèrent des percées en direction de l'Italie , au milieu du VI° siècle...746, date à laquelle l'aristocratie alamane fut brisée à la bataille de Canndstatt, qui marque la fin de l'histoire des Alamans comme "nation"." (p. 654, vol.1);

Jean Favier dans son dictionnaire médiéval de la France nous donne pour Alamans : " page 27 - "peuple germanique établi sur l'Elbe et le Main au III° siècle, en Alsace et en Suisse au IV° siècle. Repoussés par Julien (357) et Clovis (Zülpich, alias Tolbiac, 496), les Alamans s'installèrent définitivement en Souabe"....(page 517 - " Les Alamans attaquent de tous les cotés les frontière romaines. En 235 ils détruisent Strasbourg. Vers 250 ils sont chez eux dans les anciens champs décumates, entre le limes et le Rhin. Dix ans plus tard on les voit dans la plaine du Pô. Les peuples Francs agissent au contraire en ordre dispersé ; ils parcourent la Gaule...passent même en Espagne...Certains se retrouvent en Afrique".

L'Encyclopédie Universalis, sous la plume de Patrick Périn (édition de 1992) nous donne "Alamans, Thuringiens et Bavarois 'Le nom des Alamans (de Allmänner Almanenn, tous les hommes) n'apparaît qu'au début du III° siècle Jésus-Christ...Dès la seconde moitié du III° siècle, les Alamands opérèrent des raids, souvent repoussés , en direction de l'Empire romain, entreprenant une expansion territoriale qui fut en partie contenue par les empereurs du Bas-Empire. Lors de l'avènement de Clovis (481 ou 482), leur territoire s'était considérablement agrandi, délimité à l'ouest par les Vosges, au sud par les Alpes, à l'est par l'Isar et au nord par le Main. Cette expansion fut alors arrêtée au nord-ouest par les Francs (bataille site à tort de Tolbiac = Zülpich, en 1495 ou 496), mais elle se poursuivit en Suisse, où un processus de colonisation s'instaura au détriment des Burgondes. Des groupes d'Alamans parvinrent à s'établir jusque vers Langres et Besançon. D'autres tentèrent des percées en direction de l'Italie , au milieu du VI° siècle...746, date à laquelle l'aristocratie alamane fut brisée à la bataille de Canndstatt, qui marque la fin de l'histoire des Alamans comme "nation"." (p. 654, vol.1);

Un grand spécialiste de l'Antiquité tardive comme Henri-Irénée Marrou écrit "A l'Est les Alamans avaient définitivement l'Alsace et la Suisse que nous appelons encore "alémanique" [Cf. Henri-Irénée Marrou, Décadence romaine ou Antiquité tardive - III°-VI° siècle. Paris, 1977, p. 136]

Rien, dans l'état des littératures spécialisées consultées et qui font autorité ne permet d'affirmer que le nom d'Alamans en Périgord vient d'un groupe d'Alamans vaincus et sédentarisés entre sud-Charente et Périgord vert, très loin des leurs expansions connues et reconnues, devenus des "laboureurs barbares" d'autant plus que les parcelles médiévales en propriétés à des affranchis et pouvant offrir suffisamment de ressources pour nourrir une famille, sont appelées "manses" à l'époque mérovingienne [Mérovée règne de 412 457, fondateur de la dynastie des mérovingiens. Jean Favier dans son dictionnaire de la France Médiévale nous met cependant en garde en évoquant plus un personnage mythique qu'un roi historique]. Les invasions arabes ayant laissé des traces linguistiques plus récentes on peut également penser que le nom Allemans est une contraction de l'article défini de source arabe "Al" avec le mot "manse" : Le manse devenu Allemans : l'association des deux articles définis "Al" et "Le" devant le mot "manse" créant le nom moderne Allemans, Allemans en Périgord.

Le manse médiéval peut-il avoir laissé sa mémoire dans l'organisation agricole de la région et du site aux nombreux puits, traversé par trois rivières La Dronne, La Lizonne et le Ruisseau Du Boulanger, aux réseaux aquatiques souterrains omniprésents comme sur un site anciennement dominé par les sources et les résurgences lieu hypothétique de sédentarisation de barbares vaincus ?

(Je remercie Monsieur Allain Tricoire, Maire d'Allemans, pour m'avoir fait part de son expérience et de ses recherches en matières de réseaux aquatiques souterrains sur sa commune, sur le site de l'agglomération avec une église romane en épicentre).

Qu'elles sont les motivations pour la construction d'une église à file de coupoles au XII° siècle dans une communauté villageoise dont l'étendue actuelle ne laisse en rien supposer une richesse ni une importance suffisantes pour entreprendre l'édification d'une église tout compte fait ambitieuse qui semble avoir plus visé les conquêtes de hauteurs que les étendues du plan ? Quels étaient les revenus de la fabrique ?

|

| Bibliographie : Julien Secret, Les églises du Ribéracois. Périgueux 1958, p.109 et 110 |

La basilique Saint-Pierre à Rome fut commencée au IV° siècle lorsque l'Empereur Costantino exprima la volonté de faire édifier une basilique (église cardinale) sur le lieu où l'apôtre Pierre fut enterré. C'était pendant tout le haut moyen âge le principal lieu de pèlerinage.

Les liens de Saint Pierre sont exposés dans la basilique.

C'est donc le choix d'une forme architecturale qui célèbre à la fois le tombeau du Christ et celui de Saint Pierre qui entraîne le parti à file de coupoles de l'église Saint-Pierre aux liens d'Allemans. Il est alors certain que l'église Saint-Pierre d'Allemans est totalement en lien avec la construction de l'église Saint-Front de Périgueux qui fut premièrement édifiée sur un plan en croix latine et sans autre chevet qu'une des quatre travées sur coupole, soit à chevet plat. Il ne faut pas non plus quitter cette église sans faire un tour sur les communes environnantes où le parti architectural des petites églises romanes (fort belles et très émouvantes parfois enrichies de somptueuses fresques romanes comme à Bourg de Bosc ou de tympans peints comme à Epeluche) est presque toujours ponctué par la récupération en chevet plat d'un volume haut, pas très grand, articulé aux angles, sur plan carré, qui s'apparente à un donjon roman (Epeluche, Chassaignes), ou par la construction d'un gros massif carré qui domine une nef unique et l'articule au chevet semi circulaire après une petite travée droite (Bourg de Bosc, Faye, Lusignac).

Avec la construction de cette église à file de coupoles d'Allemans nous sommes très probablement dans la seconde moitié du XII° siècle en arrivant dans le XIII° siècle avec un chevet plat à triplet. Un cimetière autour de l'église recueille les défunts la tête orientée dans les cuves au plus près du sanctuaire (Eléments donnés par Monsieur le Maire) en héritage direct de la tradition mérovingienne.

Le site pourrait être très ancien : récupération à la période mérovingienne d'un lieu de célébration païen ou romain lié aux sources ?

Toutefois le site n'est pas répertorié comme lieu du pouvoir féodal seigneurial aux XIII°-XIV° siècles suivant le document ci dessous

Du XIII° au XV° siècle, peut-être un peu avant, le site ne conserve aucune mémoire connue à ce jour. En revanche la construction d'un bâtiment de fief (château avec donjon) à proximité de l'église, même vraisemblablement immédiatement en bordure du périmètre du cimetière - après exploration archéologique - pourrait laisser présager une petite implantation civile et militaire ou un renforcement militaire vers la fin du XIV° siècle ou dans la première moitié du XV° siècle puisque l'exploration du mur de refend et de la cave du manoir ou donjon résidentiel dit château livre des aspects tout à fait concluants sur l'existence d'un premier donjon rectangulaire construit sur une cave non voûtée, quasiment hors sol, étroit comme si on avait voulu le couvrir d'une voûte sommitale pour avoir une terrasse, de dimensions assez réduites en plan mais élevé assez haut. (Au XV° siècle on construit encore des tours comme ça - Voir sur ce blog Archéologie 1° partie - La tour de Bellegarde, département du Gard).

[Je signale une région très marquée par la présence de cluzeaux qui sont des cavités souterraines bâties et architecturées en salles et couloirs, dites souterrains, très différentes les unes des autres, recensées et relevées par les spéléologues avec parfois des approches archéologiques très pertinentes. Un important et beau travail de recensement et de relevés a été fait et publié par Serge Avrilleau. La cave du Manoir du Lau figure dans cet inventaire : S.Avrilleau, 2013, op.cit. p. 141] Je ne retiens pas cette entrée comme celle d'un cluzeau (mais je n'exclue par pour autant de probables substructions sur la partie en terre plein des pièces est du manoir) pour la simple raison que cet ébrasement qui s'ouvre déjà au-dessus de la voûte de la cave, à travers le mur de refend, se situe en bonne partie hors sol si on restitue les niveaux anciens d'une cave partiellement enterrée. Pour des vérifications il suffit de se reporter aux coupes en relevés archéologiques plus bras produites.

Pour un complément d'étude on peut également consulter la très importante étude de Patrick Piboule "Les souterrains aménagés de la France au moyen âge. Ombres et lumières d'un problème d'archéologie médiévale". Dans, Archéologie médiévale - Tome VII - 1978 - Université de Caen -Revue publiée avec le concours du CNRS et du Service des Fouilles et Antiquités. P. 117 à 163., dont j'extrais ci dessous une des cartes publiées dans cet article, p. 154.

Les liens de Saint Pierre sont exposés dans la basilique.

C'est donc le choix d'une forme architecturale qui célèbre à la fois le tombeau du Christ et celui de Saint Pierre qui entraîne le parti à file de coupoles de l'église Saint-Pierre aux liens d'Allemans. Il est alors certain que l'église Saint-Pierre d'Allemans est totalement en lien avec la construction de l'église Saint-Front de Périgueux qui fut premièrement édifiée sur un plan en croix latine et sans autre chevet qu'une des quatre travées sur coupole, soit à chevet plat. Il ne faut pas non plus quitter cette église sans faire un tour sur les communes environnantes où le parti architectural des petites églises romanes (fort belles et très émouvantes parfois enrichies de somptueuses fresques romanes comme à Bourg de Bosc ou de tympans peints comme à Epeluche) est presque toujours ponctué par la récupération en chevet plat d'un volume haut, pas très grand, articulé aux angles, sur plan carré, qui s'apparente à un donjon roman (Epeluche, Chassaignes), ou par la construction d'un gros massif carré qui domine une nef unique et l'articule au chevet semi circulaire après une petite travée droite (Bourg de Bosc, Faye, Lusignac).

Avec la construction de cette église à file de coupoles d'Allemans nous sommes très probablement dans la seconde moitié du XII° siècle en arrivant dans le XIII° siècle avec un chevet plat à triplet. Un cimetière autour de l'église recueille les défunts la tête orientée dans les cuves au plus près du sanctuaire (Eléments donnés par Monsieur le Maire) en héritage direct de la tradition mérovingienne.

Le site pourrait être très ancien : récupération à la période mérovingienne d'un lieu de célébration païen ou romain lié aux sources ?

Toutefois le site n'est pas répertorié comme lieu du pouvoir féodal seigneurial aux XIII°-XIV° siècles suivant le document ci dessous

Du XIII° au XV° siècle, peut-être un peu avant, le site ne conserve aucune mémoire connue à ce jour. En revanche la construction d'un bâtiment de fief (château avec donjon) à proximité de l'église, même vraisemblablement immédiatement en bordure du périmètre du cimetière - après exploration archéologique - pourrait laisser présager une petite implantation civile et militaire ou un renforcement militaire vers la fin du XIV° siècle ou dans la première moitié du XV° siècle puisque l'exploration du mur de refend et de la cave du manoir ou donjon résidentiel dit château livre des aspects tout à fait concluants sur l'existence d'un premier donjon rectangulaire construit sur une cave non voûtée, quasiment hors sol, étroit comme si on avait voulu le couvrir d'une voûte sommitale pour avoir une terrasse, de dimensions assez réduites en plan mais élevé assez haut. (Au XV° siècle on construit encore des tours comme ça - Voir sur ce blog Archéologie 1° partie - La tour de Bellegarde, département du Gard).

[Je signale une région très marquée par la présence de cluzeaux qui sont des cavités souterraines bâties et architecturées en salles et couloirs, dites souterrains, très différentes les unes des autres, recensées et relevées par les spéléologues avec parfois des approches archéologiques très pertinentes. Un important et beau travail de recensement et de relevés a été fait et publié par Serge Avrilleau. La cave du Manoir du Lau figure dans cet inventaire : S.Avrilleau, 2013, op.cit. p. 141] Je ne retiens pas cette entrée comme celle d'un cluzeau (mais je n'exclue par pour autant de probables substructions sur la partie en terre plein des pièces est du manoir) pour la simple raison que cet ébrasement qui s'ouvre déjà au-dessus de la voûte de la cave, à travers le mur de refend, se situe en bonne partie hors sol si on restitue les niveaux anciens d'une cave partiellement enterrée. Pour des vérifications il suffit de se reporter aux coupes en relevés archéologiques plus bras produites.

Pour un complément d'étude on peut également consulter la très importante étude de Patrick Piboule "Les souterrains aménagés de la France au moyen âge. Ombres et lumières d'un problème d'archéologie médiévale". Dans, Archéologie médiévale - Tome VII - 1978 - Université de Caen -Revue publiée avec le concours du CNRS et du Service des Fouilles et Antiquités. P. 117 à 163., dont j'extrais ci dessous une des cartes publiées dans cet article, p. 154.

Les armoiries, vues du sol, semblent être composées en reliefs sculptés d'une bande et lambel en chef en 2, mais aucun code couleur ne subsiste et le fil qui relie les trois clochettes du lambel semble se poursuivre sur la moitié extérieure de l'écu en lien avec les deux extrémités de la bande ? Toutes mes recherches sur les répertoires de blasons et armoiries disponibles sur le net ne m'ont pas permis d'approcher la moindre composition qui ressemble à celle-ci même avec des compléments d'autres figures peintes (disparues)

Ce mur de refend nous livre en sa face est un ensemble d'ouvertures superposées, étage par étage, depuis une entrée centrale dans la cave ou dans une partie socle partiellement enterrée puisque le niveau des sols à changé. On pourrait pressentir une distribution des étages par une construction hors oeuvre en façade sud de ce mur de refend. Construction en bois (succession d'échelles de meunier) ou déjà escalier en vis hors oeuvre ? Ou autre bâtiment ? [Plus bas dans la page je vais questionner une nouvelle fois ce mur en lien avec l'angle sud-est du donjon ouest].

La voûte de la cave est une seconde construction qui a obstrué partiellement l'accès primitif à la cave. En revanche on ne décèle aucune reprise sous oeuvre pour un percement dans le mur sud déjà très épais augmenté du volume de maçonnerie nécessaire à la construction de la voûte en berceau qui récupère les anciens soupiraux : j'écris ici au sujet de l'accès à la cave voûtée par une travée droite qui part au niveau du mur primitif et mise en relation avec le berceau de la voûte par un couvrement segmentaire en mode de soupirail. Cette partie droite a un couvrement quasiment plat puis articulé en coffrage de voûte surbaissée gagne presque toute les épaisseurs de murs mais pas totalement puisque la voûte en plein cintre de l'escalier s'articule quasiment contre l'ancien mur du donjon, en le pénétrant très peu toutefois étayé par un fort linteau qui cède sous le poids de cette voûte supportant le départ du grand escalier en surcharge en manière de mur d'échiffre, formant l'ébrasement d'une huisserie sans que ce rythmes courbe joue le rôle d'une arc de décharge sur ce linteau. Ce qui conforte l'idée que cette travée droite d'accès à la cave, depuis la base de l'escalier en vis-hors oeuvre, est un second chantier qui a modifié l'accès primitif à la cave par la porte frontale du mur de refend (voir la planche ci-dessus, figures 1 et 3). Cet escalier en vis hors oeuvre est un premier escalier avec un départ de la vis beaucoup plus lié, et je dirais même directement lié, à la volée droite qui descend à la cave (vois reconstitution plus bas)

Ce type de liaison d'un escalier en vis avec une volée droite en relais, directement liée à la base de la vis, plaide pour un aménagement du quatrième quart du XV° siècle et dans mon inventaire, dans son état actuel, pour une datation à partir de 1480. Un autre élément plaide en faveur d'une première tour d'escalier : c'est le déplacement vers l'est, par rapport à la volée droite, du noyau de la grande vis actuelle. Le muret en face, qui aurait pu faire penser à un vestige de la première tour d'escalier, ne pourrait être, après exploration plus bas dans la page, qu'un muret construit pour caler les marches de la volée qui fait le lien entre le départ de la vis et la volée droite qui descend à la cave. Enfin la porte d'entrée à la tour est très basse et l'enroulement de la grande vis passe très au-dessus de cette porte d'entrée. Ce qui est totalement contraire aux manières de construire de cette époque puisque la hauteur des portes d'entrées au donjon résidentiel par la tour d'escalier était dépendante de l'enroulement intérieur de la vis [cet aspect théorique largement défendu par les historiens d'art qui ont pu avancer par là un argument de l'abandon des escaliers en vis pour préférer l'escalier rampe sur rampe qui offre plus de possibilités pour des entrées plus grandes, plus majestueuses, ne semble pas totalement exhaustif . Nous en avons un témoignage avec ce château puisqu'ayant beaucoup de place pour construire une entrée plus grande avec une nouvelle vis de grande ampleur, on récupère une entrée très basse. Peut-être a t-on tout simplement voulu conserver les liens de la modernité aux origines plus anciennes du château ?].

Plus bas je vais explorer et reprendre ces éléments plus en détail.

Toutefois nous commençons à avoir des repères de créneaux historiques fiables entre le mode de liaison de la volée droite au noyau de la vis, le type de marches délardées au regard d'un escalier rampe sur rampe de la Première Renaissance Française (1495-1525), le noyau de la vis torsadée probable dès les deux dernières décennies du XV° siècle, jusqu'au XVI° siècle.

Un autre repère qui confirme ceux que je viens de donner comme datations : celui de l'apparition des escaliers en vis à paliers. Ces paliers, puis repos, qui coupent le déroulement continu de la vis apparaissent à la fin du XV° siècle pour se systématiser au XVI° siècle lorsqu'ils ne sont pas remplacés par des escaliers rampe sur rampe arrivés en France avec la Renaissance Italienne à partir de 1495, soit à partir du départ de Charles VIII de Naples lorsqu'il ramène les premiers répertoires italiens à Amboise . Cette période est dite "Première Renaissance Française" par les auteurs (Gébelin, Hautecoeur, Chastel, Guillaume). Pour la Provence Jean-Jacques Gloton dans sa monumentale étude sur la Renaissance et Baroque en Provence donne une arrivée légèrement plus précoce de la Renaissance Italienne avec le retour de Naples du Roi René ramenant avec lui les italiens dont le célèbre Laurana. La période de 22 ans qui sépare le décès du Roi de Naples Charles d'Anjou (1480) et celle de Laurana (1502) est une période certaine de l'assimilation très progressive des goûts ornementaux italiens alors que l'art gothique flamboyant triomphe incontestablement. Mais la question est plus complexe et je vais m'arrêter là sur cette sensibilisation à l'apparition des nouveaux répertoires sur le royaume à la fin du 15° siècle en citant Jean-Jacques Gloton ( que je remercie vivement pour avoir suivi tous mes travaux de DEA et de thèse doctorale à Aix-en-Provence pendant dix ans alors qu'il était à la retraite et que Monsieur le Professeur Jacques Chabot, ami de Jean-Jacques Gloton et Directeur des Thèses à Aix-en Provence avait bien voulu prendre son relais. Mes remerciements vont aussi à Monsieur le Professeur Jacques Chabot pour avoir accepté cette collaboration en nouvelle direction de mon travail jusqu'à soutenance) " L'intérêt du roi René pour la Renaissance italienne est en somme une conversion tardive. Depuis son retour en France en 1444, son goût avait été essentiellement celui d'un homme de culture septentrionale, formé à l'école de la Bourgogne et surtout de Naples, cette tête de pont de l'art des Flandres en Italie. Ses commandes étaient naturellement allées, on le sait, à des peintres marqués par l'influence flamande (souvent ramenés d'Italie du sud ), à des sculpteurs et à des architectes représentatifs du troisième art gothique français...Dans cette période angevine, la partie la plus novatrice de l'oeuvre du roi René pourrait passer inaperçue, car elle ne se trouve pas dans les constructions de prestige et les témoins qui en subsistent sont peu spectaculaires. Plus que dans les grands châteaux mis au goût du jour, c'est pourtant, on le sait, dans les modestes manoirs de l'ancien roi de Naples, familièrement arrangés, que se préparent dès le milieu du XV° - siècle les transformations décisives : celles qui sous François 1° et Henri II substitueront à la forteresse féodale la maison de plaisance des temps classiques". [J.J.Gloton, Renaissance et baroque à Aix-en-Provence - Recherche sur la culture architecturale dans le midi de la France de la fin du XV° siècle au début du XVIII° siècle - Thèse pour el doctorat d'Etat pprésentée à l'Université de Paris-Sorbonne par Jean-Jacques Gloton ancien élève de l'Ecole normale supérieure - Ancien membre de l'Ecole française de Rome - Professeur à l'Université de Provence". 2 volumes, Ecole française de Rome Palais Farnèse 1979. Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome - Fascicule deux cent trente septième. P.23]

Pour continuer à bien comprendre pourquoi on assiste à un resserrement des tendances apparues en France jusque vers la fin du deuxième tiers du XV° siècle en matière d'architecture civile je dois citer maintenant Louis Hautecœur, autre grand monument de l'histoire de l'art, qui écrit " Il est des persistances qui s'expliquent par les coutumes des corporations et par les habitudes familiales....

Les corporations du bâtiment étaient depuis le XIII° siècle contrôlées par le souverain. Dès cette époque les charpentiers étaient soumis à la juridiction du charpentier royal, qui prit ensuite le titre de maître des œuvres de charpenterie. En 1454, ils dépendirent plus étroitement encore du pouvoir central et furent justiciables au Châtelet. La même année le roi créa six offices de jurés charpentiers élus à vie par les maîtres et douze de jurés maçons. Les rois à la fin du XV° et au XVI°s siècle, accrurent encore leur autorité sur ces corporations : pour des raisons d'ordre fiscal Louis XI accorda des lettres de maîtrises contre fiance à des hommes..." [cf. L.Hautecœur, Histoire de l'architecture classique en France - Nouvelle édition complètement refondue et augmentée - Tome premier - La formation de l'idéal classique - La Première Renaissance (1495 à 1535-1540). Paris, 1963, p.1 et 2.].

Ces bâtiments font généralement appel à une étroite collaboration entre le maçon et le charpentier, mais pas toujours. Tantôt c'est le maçon qui intervient principalement et tantôt c'est le charpentier, mais à un moment ou à un autre - même dans les architectures non appareillées - leurs interventions commues sont visibles.

Nous ne sommes pas sur un secteur de recherche qui joue d'empirismes et de hasards - même si parfois des formules singulières peuvent y faire penser lorsqu'elles s'extirpent de multiples voies issues des petits châteaux de la fin de la Guerre de Cent-Ans - mais bien plus sur un secteur historique qui fait appel à des traditions de métiers, de savoirs faire en liens avec des corporations sous l'autorité de l'administration royale, et sous la vague de puissants mouvements culturels qui modifient peu à peu et parfois pas du tout ce puissant courant venu du XV° siècle, ça et là au gré des cours royales puis des grands seigneurs redescendant en cascade vers la petite noblesse, le bas clergé et la bourgeoisie grande et petite. Voilà pourquoi même des bâtiments très compliqués comme le manoir du Lau se rallient finalement à un esprit architectural national commun, par delà les singularités régionales ou des traditions individuelles et familiales. Pour le moins c'est ce que je découvre et que j'essaie de démontrer à travers toutes ces explorations les plus fines possibles de ces vecteurs qui ont entraînés le mouvement et qui se sont fondus dans cette dynamique qui nous amènera dans l'âge classique jusqu'où je vais. Car en fait, même si les grands auteurs l'ont bien pressenti, aucun ne l'a encore exploré comme j'en ai lancé le procédé en 1988/89 à l'occasion de ma maîtrise sous la direction de Jean Guillaume et l'accès que feu Alain de Reynal de Saint-Michel me permettait d'avoir dans les châteaux de la Creuse avec des bâtiments intacts ou quasi intacts, ou très peu remaniés depuis le XV° siècle. Chose bien sûr tout à fait exceptionnelle dont certainement très très peu de chercheurs ont pu bénéficier et me permettant d'acquérir et de constituer un appareil scientifique fiable, original, qui n'appartient qu'à moi seul par mes dessins et relevés archéologiques, restituant aux propriétaires - indispensables acteurs de cette recherche - les études que j'en fais par le vecteur de ce blog.

Pour l'instant, hormis une première exploration de la tour d'escalier hors oeuvre du manoir du Lau, nous restons du côté ouest du château, c'est-à-dire, avec le premier petit donjon qui avait été partiellement démoli (accident d'une voûte sommitale trop lourde pour des murs trop fins, ou mal articulée, ou destruction volontaire due à quelque événement violent ?).

Ce premier bâtiment en tour ouest a été agrandi, ou remanié, par une construction à l'est plus vaste en largeur dont il ne nous reste que le rez-de-chaussée et le premier étage, avec la certitude que le bâtiment avait au moins deux étages sur cette partie est en pignon, par l'enroulement d'un petit escalier en encorbellement sur l'angle sud-est qui établissait au moins la liaison avec un second étage.

La question du nombre d'étages du bâtiment à l'ouest va se dégager plus bas de l'analyse;

Si nous suivons le nombre d'étages du bâtiment avec son couronnement par un toit en pavillon (croupes), étage en pan de bois et escalier en vis hors oeuvre montant au-dessus du dernier étage par l'intermédiaire d'un escalier en vis en encorbellement relais de la grande vis, nous serions dans un bâtiment du dernier tiers ou quart du XV° siècle et non pas du XVI° siècle, même pas de transition comme à Yviers. Or la conquête des paliers vers des repos et le délardage des marches de la grande vis nous rapproche des marches d'un escalier rampe sur rampe assez extraordinaire d'un château voisin, peut-être antérieur à Azay-le-Rideau. Il y a donc du XV° et du XVI° siècle dans ce château. Du XIV° c'est moins certain, ou pour le moins rien dans l'état actuel des explorations et connaissance du bâtiment permet de l'affirmer sauf cette compréhension d'un site primitivement occupé par plusieurs petites constructions dispersées et réunies au gré des besoins et des nécessités, de leurs caractères qui se dégagent peu à peu des uns et des autres. Pas même la fenêtre du pignon est ne nous permet de descendre dans le XIV° siècle. En revanche nous commençons à toucher du doigt un des aspects très mal connu de la construction du petit château de la période de fin de la Guerre de Cent Ans, du XIV° siècle à la première moitié du XV° siècle, c'est-à-dire des accumulation ou "entassements" de petits bâtiments à l'intérieur d'enceintes. Cette la une voie de recherche, ouverte.

Nous devons retenir que les bâtisseurs du château tel que nous le voyons aujourd'hui ont bien suivi les us et coutumes de la construction ordinaire des donjons résidentiels de la fin du XV° siècle en France en mettant en accord leurs reconstructions avec les modes du royaume et l'évolution de ses manières de construire le petit château; au moins le corps de logis qu'on appellera bientôt à lui seul "château".

L'étude du château du Lau s'inscrit dès lors totalement dans cette étude de la mutation - avec le mot "mutation" jamais aussi bien adapté - du donjon du petit château de la fin de la Guerre de Cent-Ans vers les donjons résidentiels de la seconde moitié du XV° siècle au XVI° s et au-delà avec des incidences dans l'architecture classique en France. Des surprises aussi, propres à enrichir mon inventaire mis à disposition sur ce blog... (sous copyright)

Sommes-nous passés directement du donjon ouest enrichi de sa tour d'escalier en vis hors oeuvre au château agrandi à l'est avec sa grande tour d'escalier polygonal faisant le lien entre les deux constructions ? Il semble qu'il y ait eu encore plusieurs étapes intermédiaires pour en arriver là.

Questionnons alors les niveaux intérieurs pour essayer de voir ce qu'ils peuvent nous donner comme informations supplémentaires

|

| Eratum : avant rectification de la planche, lire un alignement de toutes les portes ouest sur la dernière porte au 4° niveau alignée sur l'entrée à la cave. |

En première analyse les niveaux des planchers aux regards des seuils fait apparaître une première anomalie dès le rez-de-chaussée. En isolant ce niveau avec une présentation schématique des niveaux

en ressorties nous voyons clairement à quel point l'adaptation de la rotation de la vis a été difficile entre les services des pièces est et ouest. C'est véritablement un service qui s'est adapté à "du déjà en place". En poursuivant l'analyse on voit clairement les différences des hauteurs des niveaux des sols entre pièce est et pièce ouest une fois que le nouveau niveau du sol est du couloir - du nouvel accès par la porte arrière en face nord du château - ait été réalisé. Cet écart est très important puisqu'il a fallu un système de contremarches intérieures aux pièces pour rejoindre le niveau des sols des pièces est d'une part et d'autre part qu'il a fallu également deux marches (avant dispositif du plan incliné dans le mur de refend) sinon trois pour passer de la pièce est à la pièce ouest par le mur de refend. C'est à peu près cette valeur qu'on va retrouver au premier étage pour passer de la pièce est à la pièce ouest par le mur de refend.

A ce stade de l'observation on voit parfaitement que les deux parties du châteaux est et ouest n'ont pas été construites en même temps et même pas en fonction l'une de l'autre ou pour le moins d'une première ou d'une seconde tour d'escalier en vis. C'est la tour d'escalier en vis qui a été construite pour s'adapter aux niveaux des pièces des deux constructions successives indépendantes mais cela n'a pas suffit car il a fallu aussi installer des contre-marches intérieures dans certaines pièces.

C'est là l'occasion d'utiliser la grande vis du manoir du Lau pour analyser un mécanisme progressif de l'apparition de ces paliers puisqu'ici nous avons la chance d'en avoir les étapes essentielles : c'est presqu'un cas d'école.

Reprenons le déroulement de l'escalier en vis depuis sa liaison avec la base du noyau de la vis, en lien bien sûr avec l'analyse des niveaux ci-dessus, pour plus de clarté.

Passons maintenant au 3° étage - fin de la vis

En arrivant à ce dernier niveau de la grande vis nous comprenons que nous sommes sur un étage qui a totalement disparu du château actuel et nous n'avons aucune information sur les liaisons internes des seuils des deux portes sur le même palier avec les plancher intérieurs.

Pourquoi redémarrer sur cette question ?

Reprenons la planche des niveaux

et sélectionnons le 3° niveau

Tout simplement parce que nous touchons là des domaines de plus en plus fins qui nous confirment une partie est construite après une partie ouest déjà servie par une escalier en vis hors oeuvre. Comment ?

Si on observe le mouvement des entrées dans les pièces sur la partie ouest on voit que les portes sont régulièrement les unes sous les autres, même le 3° niveau. Mais, si nous nous reportons sur la partie est de la cage d'escalier on voit que les entrées, d'étage en étage depuis le rez-chaussée, réalisent une courbe d'est en ouest assez régulière du bas en haut de la cage d'escalier. C'est donc bien le second escalier qui a été adapté à un service déjà réglé à l'ouest par une tour d'escalier précédente hors oeuvre mais atteignait-elle sa hauteur actuelle. Ce qui devrait m'amener à noircir sur le plan la partie murale ouest de la tour en lien avec la façade ouest. Ce qui serait une erreur car une autre planche d'analyse, plus bas dans la page, montre qu'il a fallu presqu'entièrement détruire la première tour d'escalier pour construire la seconde. Restent les entrées des pièces ouest et leurs liaisons réadaptées aux planchers intérieurs.

En arrivant en haut de cette tour d'escalier les portes d'accès à des pièces d'un étage disparu resserrent et laissent présager une forte diminution d'un mur de refend de seulement 35 cm, probablement poursuivi, ou surélevé pour faire une cloison entre les deux pièces de cet étage, voire pour soutenir les charpentes. Il est possible que ces entrées étaient de biais mais rien n'obligeait à ce dispositif puisque la porte est s'ouvre tout de même à 80 cm de la marche à partir du palier, à l'ouest. C'est bien qu'il y a eu en arrière de ces entrées par la cage d'escalier un dispositif particulier qui a utilisé, ou mis en oeuvre, le mur de refend. Si on suit la progression des plans on a bien une diminution assez importante du mur de refend et une utilisation partielle du mur de refend de l'étage d'en dessous comme des seuils d'entrées dans les pièces est et ouest (A Yviers [Charente] comme à Villemonteix [Creuse] le mur de refend est utilisé comme support du passage pour accéder aux deux pièces de l'étage de combles). Donc nous avons ici des combles à cet étage - compte tenu des supports en corbeaux à l'ouest - mais qui ne sont peut-être pas ceux du 1° petit donjon construit en arrière du mur de refend à l'ouest. Et à l'est nous devrions comprendre qu'il y a eu là aussi un étage de comble plaqué contre le mur de la tour et non pas distant comme à Yviers. Ce qui nous amène vers un étage de combles à pan de bois, à usage de pièces, sous un autre étage de comble sous toit en pavillon charpenté d'arbalétriers faisant chevrons, à la mode du temps.

Donc deux donjons ou peut-être plus prudemment deux bâtiments accolés l'un à l'autre, construits indépendamment l'un de l'autre [il faut en plus tenir compte de la chapelle détruite, sur cette aire de constructions]comme si le mur de refend avait simplement joué le rôle d'un mur mitoyen, par lequel on ne communiquera plus que par la cage d'escalier et non pas par les anciennes entrées directes à travers le mur de refend puisque la construction de ce second bâtiment à l'est en augmentant les niveaux des planchers à l'ouest, entraîne l'obturation de l'ouverture au deuxième étage et une problématique liaison au premier étage.

Ce qui montre que les bâtisseurs, qui ont été chargés de réunir les deux pièces est et ouest dans un même et unique bâtiment par la grande tour d'escalier en vis, sont parvenus à obtenir une relative unité architecturale seulement en jouant tout le temps sur les marches, contre-marches et paliers puis repos, d'étage en étage, en décalant en plus les entrées est vers l'ouest également en montant d'étage en étage. L'unité finale n'étant donnée de l'extérieur que par les étages de combles et par la tour d'escalier triomphante sur

le gros oeuvre : ci-dessous une première évaluation des conséquences de ce chantier

Nous pouvons maintenant envisager d'aller plus loin après avoir proposé une première approche de reconstitution de la première tour d'escalier, au moins dans ses parties basses jusqu'au premier ou second étage.

Passons à la proposition de reconstitution de cette première tour d'escalier, dont nous avons déjà défini le plan et l'accès par perron qui, en plus renverra la construction de salle basse adjacente à une pièce au niveau plus que celle de l'ouest, retrouvant encore ici des schéma de structures des rapports d'étages entre eux comme on vient de le voir avec l'exemple du Chiroux où une des deux salles sert de cave à l'autre.

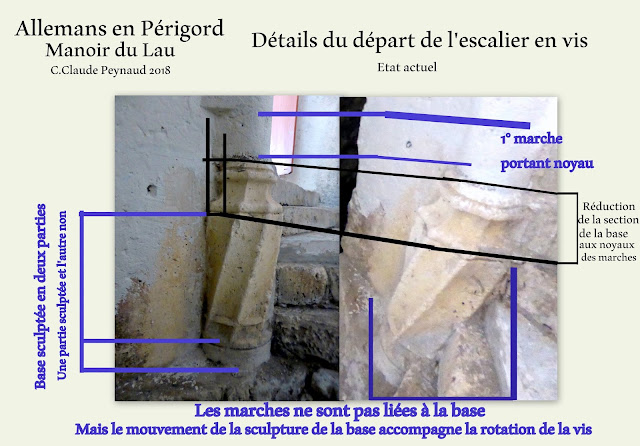

Les bases des escaliers en vis donnent souvent lieu à des solutions originales car ces blocs sont généralement conçus comme des sculptures autonomes qui peuvent nous laisser croire à un unique soucis d'ornement, d'enrichissement, alors que ces bases ont évidemment une fonction de maintien, voire d'élargissement de la base pour distribuer les pressions du poids de la vis en empilement des noyaux, dans le sol ou socle récepteur (les bases des colonnes des ordres antiques, issus de l'architecture de bois, ne fonctionnent pas différemment). Donc il ne faut peut-être pas, ou il faut le faire, chercher à les mettre spontanément en lien avec des embellissements de l'accès par l'escalier en vis, mais avec le départ réel de l'enroulement de la vis soutenue par la base et les solutions trouvées pour passer d'une section large à une section plus étroite, d'un plan multiple à un plan circulaire régulier.

Les bases des escaliers en vis donnent souvent lieu à des solutions originales car ces blocs sont généralement conçus comme des sculptures autonomes qui peuvent nous laisser croire à un unique soucis d'ornement, d'enrichissement, alors que ces bases ont évidemment une fonction de maintien, voire d'élargissement de la base pour distribuer les pressions du poids de la vis en empilement des noyaux, dans le sol ou socle récepteur (les bases des colonnes des ordres antiques, issus de l'architecture de bois, ne fonctionnent pas différemment). Donc il ne faut peut-être pas, ou il faut le faire, chercher à les mettre spontanément en lien avec des embellissements de l'accès par l'escalier en vis, mais avec le départ réel de l'enroulement de la vis soutenue par la base et les solutions trouvées pour passer d'une section large à une section plus étroite, d'un plan multiple à un plan circulaire régulier.

En arrivant à ce dernier niveau de la grande vis nous comprenons que nous sommes sur un étage qui a totalement disparu du château actuel et nous n'avons aucune information sur les liaisons internes des seuils des deux portes sur le même palier avec les plancher intérieurs.

Pourquoi redémarrer sur cette question ?

Reprenons la planche des niveaux

et sélectionnons le 3° niveau

Si on observe le mouvement des entrées dans les pièces sur la partie ouest on voit que les portes sont régulièrement les unes sous les autres, même le 3° niveau. Mais, si nous nous reportons sur la partie est de la cage d'escalier on voit que les entrées, d'étage en étage depuis le rez-chaussée, réalisent une courbe d'est en ouest assez régulière du bas en haut de la cage d'escalier. C'est donc bien le second escalier qui a été adapté à un service déjà réglé à l'ouest par une tour d'escalier précédente hors oeuvre mais atteignait-elle sa hauteur actuelle. Ce qui devrait m'amener à noircir sur le plan la partie murale ouest de la tour en lien avec la façade ouest. Ce qui serait une erreur car une autre planche d'analyse, plus bas dans la page, montre qu'il a fallu presqu'entièrement détruire la première tour d'escalier pour construire la seconde. Restent les entrées des pièces ouest et leurs liaisons réadaptées aux planchers intérieurs.