La Tour : un mode architectural français pour la guerre et pour la paix, du XIII° au XVI° siècles. Un exemple à l'Est du département de la Charente.

Iconologie - Un couvercle de sarcophage mérovingien - une corniche de l'église de Saint-Amant-de-Montmoreau (Charente) - Archéologie médiévale.

http://coureur2.blogspot.fr/2012/01/perret-freres-le-clocher-des-freres_10.html

Avec un détour par le Land-Art pour fêter la nouvelle année 2024 en article inaugural

Commune de La Genétouze (Cressac et La Genétouze)

Monsieur Michel Marty, maire de la commune

Madame Valérie Poumeyrau, Secrétaire de Mairie,

Monsieur Raphaël Flandrin, technicien des services de la Mairie,

Monsieur le Révérend-Père Bernard Houffet, curé de la Paroisse

Mesdames les secrétaires de la Mairie annexe de Saint-Aulaye Puymangou

Monsieur Jean-Louis Mercadet descendant direct de la famille Frichou qui donna plusieurs maires à la commune de La Genétouze, descendants des Ecossais venus s'installer sur les terres de La Genétouze à la fin du XVII° siècle au hameau de La Maurine (Frichou La Maurine) eux mêmes descendants d'une branche cadette des ducs d'Hamilton, avec le titre de marquis.

Une généalogie historique de cette famille est donnée par l'instituteur David aux pages 108 et 116 de son ouvrage sur La Genétouze publié en 1909.

Madame Colette Tardat, professeur en retraite, historienne d'art, élève et amie de Monsieur le Professeur Jacques Lacoste de l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'art roman du Sud-Ouest de la France et du Nord de l'Espagne. Madame Tardat et son mari sont à l'origine de la réouverture au public de la chapelle des Templiers de Cressac. Madame Colette Tardat anime les visites depuis plus de quinze ans et continue actuellement. Ce sont ses propres approches et analyses qui sont utilisées par de nouvelles bénévoles qui se greffent sur l'action de Madame Tardat.

Monsieur Yves-Michel Foucaud pour une série de documents relatifs à la Commune.

Monsieur Roland Body agriculteur propriétaire à Cressac, retraité. pour des informations orales sur l'état architectural de la chapelle de Cressac avant la suppression du clocher en avril ou mai 1953. Monsieur Body ne possède pas de clichés anciens ciblés sur l'architecture de la chapelle.

Madame Pénélope Cartier : deux clichés intérieurs de la chapelle de Cressac, publiés sur le Net.

La famille Cogo, père, frère et fils, pour leurs autorisations à photographier et à publier mes clichés pris au village de Tournier dont ils sont propriétaires. Village qui fut le lieu de résidence de Lanza del Vasto et de sa communauté de l'Arche en Charente-Maritime. Monsieur Cogo père et frère m'ont également donné beaucoup d'informations inédites sur le quotidien de la communauté à Tournier et la personnalité "bien trempée" de Lanza del Vasto, en épisodes assez contrastés du message de douceur et de paix du poète. Les sites identifiés sont ceux donnés par Monsieur Cogo père. C'est dans ce village, dans un site admirable et bucolique à souhait, que Lanza del Vasto réalisa ses vitraux, pour l'église de La Génetouze dont je vous présente un compte rendu en fin de rédaction de l'étude archéologique des monuments de La Génetouze.

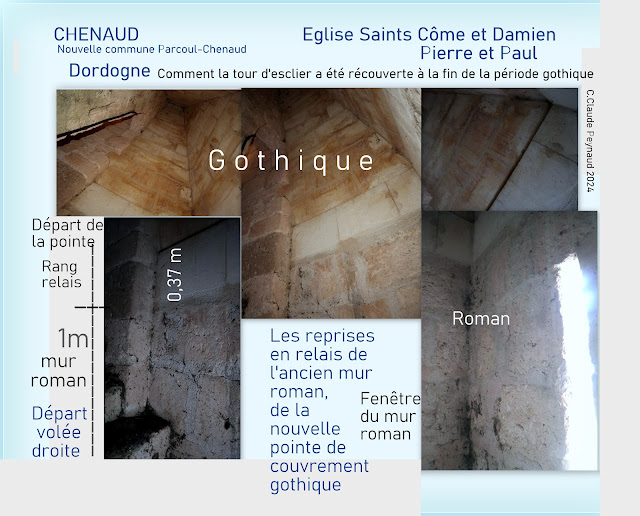

Commune de Parcoul-Chenaud

Monsieur Jean-Jacques Gendreau, maire de la commune,

Monsieur Joël Trufley, maire délégué sur le site de Chenaud,

Madame Nathalie Bruneau, Secrétaire de Mairie à Chenaud,

Madame Gina Schuster Directrice de la bibliothèque de Parcoul.

Messieurs les techniciens de la commune

Monsieur le Révérend-Père Philipe Doumenge, Curé de la Paroisse.

Madame Janie Piens, pour une somme documentaire sur l'église et sur la peinture que j'ai découverte lors de cette recherche, ainsi que pour des échanges d'avis éclairés.

Monsieur Stéphane Perry, pour un premier avis concordant avec ma relecture de la devise des armoiries de la Chaire.

Monsieur Eric Guilbaud, propriétaire des terrains au chevet de l'église sur les berges de la Dronne.

Madame Annie Duflot et son mari Marc Duflot, respectivement professeur d'Histoire et Ingénieur des Collectivité Locales, pour une première et spontanée participation à la recherche sur la peinture murale païenne de l'église que j'ai découverte lors de cette recherche.

Commune de Pillac

Monsieur Dominique Streiff, maire de la commune,

Monsieur le Révérend Père Benoît Lecomte, Doyen Sud-Charente

Madame Anne Lirio pour de premières informations sur l'église et premiers contacts.

Monsieur Benoit Le Grelle brocanteur "L'incontournable" à Bors-de-Montmoreau, pour avoir initié l'étude de l'église et les prises de contacts avec les autorités de tutelle et modalités d'interventions, ainsi que pour son aide très efficace et pertinente dans l'exercice des relevés des cotes pour la réalisation du synoptique de l'église. Qu'il en soit vivement remercié.

Monsieur Maxime Marcadier, charpentier, pour les informations qu'il m'a donné sur la charpente qu'il a refaite, la confirmation d'une nef reconstruite avec deux côtés d'inégales largeurs telle qu'elle figure sur le plan de mon relevé ici publié , et son sage conseil de ne pas monter sur la voûte de la nef refaite en plâtre en couche très fine. D'où le codage en "partie non renseignée" sur mon relevé en synoptique.

Monsieur le Révérend-Père Benoît Lecomte, Doyen du Sud-Charente.

Commune de Montignac-le-Coq

Monsieur Alain Desert, maire de la commune,

Monsieur le Révérend-Père Benoît Lecomte, Curé de la Paroisse.

Monsieur Jean-Marie Gillaiseau, ancien maire, pour des informations historiques sur le site.

Monsieur Gilles Prezat, employé communal, pour une assistance technique sur le site.

Monsieur Maxime Marcadier qui m'a hissé gracieusement et fort aimablement en deux fois avec tout mon matériel de relevé archéologique, en compagnie de Monsieur le Maire à l'initiative du projet (19 décembre 2024 et 25 janvier 2025), jusqu'à l'accès à la base de l'escalier en vis du clocher seulement accessible par une entrée de 50x80 cm à 5 mètres de hauteur sur la face sud-ouest de la tour de cloches, contre l'angle Est du contrefort. Monsieur Marcadier a utilisé une grande cage montée en benne sur un engin élévateur. Sans ce dispositif sécurisé les relevés eussent été impossibles. Que ces Messieurs soient vivement remerciés.

Commune de Saint-Laurent-de-Combes

Monsieur Christophe Damour, Maire de la commune,

Monsieur le Révérend-Père Benoît Lecomte, Doyen du Sud-Charente

Monsieur Pierre Péron, Guide-Conférencier à l'abbatiale de Brantôme, pour la journée

qu'il a consacrée à me faire visiter l'ensemble du dispositif, sans les grottes.

Monsieur Alain Ménager, Conseiller Municipal, et son épouse Nelly, propriétaires du terrain d'où s'élève le chevet de l'église.

Madame Véronique Delorme-Lewis et Monsieur Nicholas Lewis, pour la gestion des clés de l'église, leur courtoisie et leur disponibilité. Madame Delorme-Lewis est Conseillère Municipale.

Monsieur Gérard Giret, habitant de la commune, pour des informations historiques et

géographiques du site. Leur propriété, qui est l'ancien site militaire des contrôles aériens d'avant les radars, est exactement en bordure du chemin qui sépare l'Angoumois de la Saintonge et les communes de Saint-Laurent-des-Combes et de Saint-Martial.

Monsieur Jean-Claude Chaumet et son épouse Michèle, propriétaires du Petit Moulin à la queue de l'ancien étang de la commune, pour des informations historiques et géographiques.

Monsieur Jean-Pascal Pontéry propriétaire d'une maison au chevet de l'église, pour son autorisation à produire des photos de ses murs extérieurs en rapport avec l'histoire médiévale du site.

Pour les communes des autres monuments présentés sur cette page, je renvoie le lecteur aux remerciements qui figurent sur ces pages

Une fois n'est pas coutume, je donne en page de garde de cette étude deux extraits d'une publication de Gaston Bachelard Le nouvel esprit scientifique, Paris, 1934.

"Les rapports entre la théorie et l'expérience sont si étroits qu'aucune méthode, soit expérimentale, soit rationnelle, n'est assurée de garder sa valeur. On peut même aller plus loin: une méthode excellente finit par perdre sa fécondité si on ne renouvelle pas son objet".

p.14.

" Cette mobilité des saines méthodes doit être inscrite à la base même de toute psychologie de l'esprit scientifique car l'esprit scientifique est strictement contemporain de la méthode explicitée. Il ne faut rien confier aux habitudes quand on observe. La méthode fait corps avec son application. Même sur le plan de la pensée pure, la réflexion sur la méthode doit rester active. Comme le dit très bien M.Dupréel " une vérité démontrée demeure constamment soutenue non sur son évidence propre, mais sur sa démonstration".

p. 140.

Le secteur géographique sur trois départements au sud du bassin de la Tude aux environs de son confluent avec la Dronne

précis de la zone géographique 1 - La Commune de La Genétouze

Charente Maritime

L'essentiel de cette présentation historique de la commune de la Genétouze provient de "Monographies communales - Historique et Géographique sur la commune de La Genétouze (Charente Inférieure)". Par David (instituteur). Saintes 1909.

Pour une bibliographie utile à l'ensemble de cet article :

Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XI° au XV° siècle. Edition de 1997.

Jean George et Alexis Guérin-Boutaud, Les églises romanes de l'ancien diocèse d'Angoulême. Paris, 1928.

Vincent Flipo, Mémento pratique d'archéologie française. Paris, 1930.

Jean George, Les églises de France - Charente. Paris 1933.

Louis Papy, Aunis et Saintonge. Paris, 1937.

Jean Secret, Les églises du Ribéracois. Périgueux, 1958.

Charles Connoué, Les églises de la Saintonge - Jonzac et ses environs - Le roman saintongeais en Gironde. Saintes, 1961, p. 72, 73.

André Mussat, Le style gothique de l'Ouest de la France (XII°-XIII° siècles) Paris, 1963.

Zodiaques (éditions) Itinéraires romans en Périgord. La Pierre qui Vire, 1977.

Eliane Vergnolle, L'art roman en France. Paris 1994/2003.

Eliane Vergnolle, "Passages muraux et escaliers : première expériences dans l'architecture du XI° siècle". Dans, Cahiers de Civilisation Médiévale. Centre d'Etudes Supérieures des Civilisation médiévale, Poitiers, Année 1989 - 32-125, p 43 à 60

Jean Flori, Aliénor d'Aquitaine - La reine insoumise. Paris, 2004.

Sylvie Ternet, Les églises romanes d'Angoumois - Bâtisseurs et modes de constructions en Angoumois roman - Deux volumes. Ouvrage publié grace au soutien du Conseil Général de Charente. Paris 2006.

Nicolas Reveyron, "Culture technique et architecture monumentale : analyse structurelle des types de contreforts dans l'architecture romane ". Dans, Actes du VI° Congrès international d'Archéologie Médiévale (1-5 octobre 1996, Dijon - Mont Beuvray - Chenôve - Le Creusot - Montbard). L'innovation technique au Moyen-Âge. Année 1998 - 6 - pp.211-218

Guy Penaud, Histoire des diocèses du Périgord et des évêques de Périgueux Sarlat - Préface de Monseigneur Michel Mouïsse Evêque de Périgueux et de Sarlat. Bergerac 2010;

Pour des présences contemporaines : Arnaud de Mareuil, Lanza del Vasto - Sa vie, son œuvre, son message. Paris, 1998.

Pour des mémoires de la culture locale et vernaculaire Revue poitevine et saintongeaise - Histoire - Archéologie - Beaux-Arts et Littérature - Revue mensuelle. : 7° année, cinq articles :

- un article de A.F.Lièvre, "La motte, les tours et les châteaux de Ganne", article publié dans le Tome VII, 7° année, n°77 du 15 mai 1890, p. 129 à 131.

- Quatre articles sous le même titre de J.-L.-M. Noguès, "Les mœurs populaires d'autrefois en Saintonge et en Aunis",

1 - 7°année, tome VII n°80, 15 août 1890, p. 230 à 247.

2 - 7° année, Tome VII n° 81, 15 septembre 1890, p. 265 à 277,

3 - 7° année, n° 82 du 15 octobre 1890, p. 299 à 314,

4 - 7° année, n° 83 du 15 novembre 1890, p. 324 à 338 avec cette très rare information sur l'emploi de la graisse humaine à fins thérapeutiques et esthétiques ainsi que contraceptives "C'était aussi un préservatif " (sic) (p.324). C'étaient les bourreaux qui tenaient négoces à prix d'or de ces prélèvements humains. Ceci n'étant qu'un épisode qui illustre les pouvoirs accordés aux prélèvements et restes humains (voire l'étonnante histoire des mains de gloire). D'une façon élargie à d'autres pratiques et usages de traditions elles constituent un second champ scientifique iconologique complémentaire aux apocryphes et texte bibliques. Pour un investissement de la zone historico-géographique sur laquelle je développe cette étude archéologique je propose une nouvelle référence bibliographique avec la très belle étude ethnographique de Robert Colle, Sorciers, sourciers et guérisseurs en Aunis et en Saintonge. La Rochelle, 1979. On peut mesurer l'importance que prennent dans le champ scientifique moderne ces recueils et ces études dont l'émergence la plus célèbre au XIX° siècle est celle des Légendes rustiques de George Sand avec les dessins de son fils Maurice élève de Delacroix, publiées en 1858. Ces recherches et recueils de mémoires qui ont investi l'ethnologie ou que l'ethnologie a investie ont depuis le XIX° siècle alimenté nombres d'articles publiés par les Sociétés Savantes. La publication la plus spectaculaire, la plus documentée d'un point de vue de l'iconographie chrétienne étant sans doute l'énorme et non moins somptueuse publication des éditions Mazenod : Maria-Christina Boerner, Angolus & diobolus - Anges diables et démons dans l'art chrétien occidental. Sous la direction de Rolf Tornan, avec la collaboration de Bruno Boerner, de Johann Ev. Afner, Thomas Rusner. Photographies d'Achim Berdnorz. Conception de Thomas Paffen. Paris 2015.

Hélas si le secteur de La Genétouze est riche en traditions écrites et orales inscrites dans la culture de ces régions frontalières des diocèses et des guerres du XII° siècle entre royaumes de France et d'Angleterre, entre Plantagenets et Capétiens se disputant l'Aquitaine, dont l'épisode le plus célèbre est lié à Aliénor d'Aquitaine, l'ornementation et donc l'iconographie parvenant jusqu'à nous reste très pauvre, tant sculptée que peinte.

La commune de la Genétouze est très étendue. Elle est le résultat de la réunion en 1790 de trois paroisses : Haut-Mont, Cressac et La Genétouze qui doit son nom au paysage de landes couvertes de genêts et de bois, cadre de son environnement principal. Une autre source donnée par Monsieur Yves-Michel Foucaud est celle d'un lien avec les Plantagenêts desquels dépendaient ces territoires au XII° siècle. Siècle de la construction admise des deux églises qui restent encore visibles : église ou chapelle Saint-Léonard à Cressac et église Saint--Antoine à La Génetouse, celle de Haut-Mont étant détruite depuis fort longtemps . Ces deux églises vont être le point de départ d'une étude qui a pour objet de poursuivre la recherche que j'ai entreprise sur le Bassin de La Tude en Sud Charente sur le passage de l'art roman à l'art gothique qui infiltre la région de façon très sinueuse, discrète aux très fortes résistances romanes d'autant plus que le gothique plantagenêt y a son mot à dire pendant la période romane du XII° siècle avant qu'on ne ressente les accents du gothique parisien, voire des courants languedociens du début du XIII° siècle.[A ce sujet voir la thèse de Marylise Ortiz, Les débuts de l'architecture religieuse gothique et l'introduction du gothique du Nord dans la diocèse d'Angoulême (fin XII°-Début XV° siècle) sous la direction de Jacques Lacoste. Université de Bordeaux 3, 2001].

Si des vecteurs architecturaux de la période romane sur ce bassin de la Tude franchissent les étapes de la formation admise de l'art roman par des héritages directs de la période carolingienne brutalement relayés par de premiers accents gothiques mis en chantiers à Poullignac sans véritable transition romane, d'autres vecteurs y sont néanmoins présents dont la découverte à partir de l'église Notre-Dame de l'Assomption à Bors-de-Montmoreau d'une veine de chapelles de routes et d'escaliers romans à partir de Saint-Amant-de-Montmoreau en descendant au sud de la zone géographique jusqu'à Rioux-Martin à la rencontre de la construction d'une dépendance de l'abbaye de Fontevraud à la Haute Lande sur un secteur compris entre Médillac, Rioux-Martin et La Genétouze, sans que nous ne sachions rien de l'architecture de cette dépendance sinon une datation évaluée dans la seconde moitié du XII° siècle par les vestiges conservés par les agriculteurs propriétaires des terrains où s'implantait cette communauté mixte.

Et encore, pour l'intelligence du sujet je dois écarter la belle église de Médillac qui offre une singulière voûte en berceau continu et un accès haut à un escalier de clocher, par-dessus la corniche de la nef, ce qui définit une autre variante de l'art roman très présent dans le bassin de la Tude mais pour lequel il faudra ouvrir une autre page (Sylvie Ternet avance que ces berceaux continus sont plus caractéristiques des églises des Templiers. S.Ternet, op.cit. T.1, p.117).

Ces régions de genêts de la Double Saintongeaise sont pauvres, très pauvres et de petites chapelles de routes peuvent avoir fait office d'églises paroissiales alors que l'église de La Genétouze fut une plus grande église que celle que nous voyons actuellement, au moins par une nef plus importante prévue, avec des raffinements d'architecture qui surprennent pour une décoration ancienne qui reste pauvre, au moins dans l'état, jusqu'à un brutal et inattendu enrichissement par les vitraux de Lanza del Vasto au XX° siècle,

L'histoire médiévale de l'architecture de ce petit territoire est donc à construire et à mettre en lien avec d'autres et pour ma modeste part avec des outils d'investigations en archéologie du bâti, tels que je les ais élaborés et perfectionnés depuis 1986, d'où cette double citation de Gaston Bachelard que je produis en début de cette étude.

Des textes de légendes compensent cette pauvreté toute en contraste et le principal développé pour Cressac me semble par des détails d'architectures, comme les distributions en couloirs, être né entre les origines romanesque et l'esprit romantique éclos du XVIII° au XIX° siècle, depuis la naissance du roman picaresque avec La vie de Lazarillo de Tormes du milieu du XVI° siècle en Espagne suivi du Don Quichotte de Cervantes au XVII° siècle et enfin le basculement dans la littérature française du début du XVIII° siècle par le Gil Blas de Santillane et Le Diable Boiteux d'Alain-René Lesage avant le Mauprat de George Sand au XIX° siècle,

délaissant la veine française pré-romanesque du XVII° siècle par le roman psychologique à partir du Page Disgracié de Tristan L'Hermite à celle du roman précieux avec la Princesse de Clèves de Madame de La Fayette en passant dans le XVIII° siècle avec Manon Lescaut de l'Abbé Prévost.

Ce texte rapporté par l'instituteur David est un très beau morceau de littérature française à lire comme on lit les romans périgourdins de la veine de Jacquou le Croquant.. Un extrait est repris sur le cartel signalétique devant la chapelle de Cressac (ci dessous)

Je conserverai donc ce texte à sa place devant la chapelle, comme une construction littéraire qui aurait, pourquoi pas, une assise sur un site en tertre sur une crête de distribution des vallons en carrefour de routes, tel l'implantation d'un château de Motte contrôlant un site stratégique, voire aussi à fonction d'épicentre d'une petite économie agricole, détruit et remplacé par une chapelle de routes.

|

Le dimanche qui suit le 6 novembre, jour de la Saint-Léonard, la chapelle et tout le village était

le site d'une importante fête (frairie) dont l'instituteur David nous

donne les détails : David, 1909, op.cit., p. 60 et 61.

"Des marchands et des jeux forains sont installés dans les rues du village, jusqu'au cinématographe nantais; dans un pré on lance des coqs et des tireurs

venus de loin, parfois même de la Ville-Lumière...chaque coups de fusil rapporte deux sous

à l'éleveur et, comme la distance est d'au moins 100 mètres, que les tireurs manquent d'adresse, par suite de libations ou de parties fines...les patients

résistent longtemps à la fusillade...

Je suis arrivé sur le champ de tir à 6 heures du soir, le 9 novembre 1908; j'estime à 1500 les personnes présentes...

les hommes avec leurs fusils au dos, ils ressemblaient à ces Vendéens de mon pays...

Les baraques regorgeaient de monde et dans la salle transformée en auberge 300 chasseurs au moins avec leurs armes s'apprêtaient à faire le bigage,

à échanger leurs fusils contre d'autres armes ou objets quelconques.

Plusieurs bals s'ouvrirent ensuite sous des tentes avec planchers

bien installés, entrée : 0 fr.75." |

Les monuments qui sont à l'origine de belles histoires et d'une part de rêve ont en eux l'essence même de leurs pérennité face aux hommes et à l'histoire.

Il faut absolument préserver ces contes, ces légendes voire faire revivre ces coutumes.

En allant plus avant dans ces recherches de l'âme populaire dont j'ai assez étendu le sujet avec la présentation des chapelles de routes et des croyances liées aux sources et aux fontaines miraculeuses associées, au sein même de la rédaction archéologique de mon article sur l'église de Bors-de- Montmoreau, aux approches ethnologiques et autres digressions, nous avons pu comprendre comment cette famille architecturale des chapelles de routes intimement liée à l'âme chrétienne et populaire des survivances païennes avait eu autant d'importance dans la transmission des usages, coutumes, patrimoine bâti et oralité des cultures loin des normalisations sèches, scolaires et de l'université.

Un article de Revue poitevine et Saintongeaise - Histoire - Archéologie - Beaux-Arts et Littérature - Revue mensuelle, intitulée "La motte, les tours et les châteaux de Ganne" (1890, op.cit, p. 129 à 131) nous ramène aux regards portés sur les usages et brigandages des seigneurs hobereaux, un retour vers des sources "picaresques à la française" : "Il y a dans la commune de Vivonne un petit fortin en terre qu'on appelle de Ganne. C'est un tertre circulaire, de quatre mètres de haut, entouré d'un fossé où s'égouttent les terrains alentours...Nous ne parlons de celle de Vivonne qu'à cause de son nom mentionné dès 1469 et qui a été chez nous appliqué à d'autres constructions anciennes, toutes en ruines... M. de Longuemar, a cru pouvoir rattacher ce nom de Ganne au mot latin "Ganea", que Du Cange, à l'en croire aurait ainsi défini : "Loca occulta subterranea et meretricia" ["Lieux souterrains cachés et bordels"], et il ajoute sûr de son fait : "Voilà donc la trace non équivoque de lieux de débauche anciens retrouvée dans cette contrée, débauches qui s'accomplissaient dans des lieux souterrains assez voisins des lieux habités"...[...]...Voilà bien des mauvais lieux, s'il est vrai que Ganne vienne de Ganea, et les vilains du moyen-âge nous paraitraient , dans ce cas avoir été singulièrement osés d'appeler ainsi la demeure de leurs maîtres".

Surpris par ces concordances des regards et des récits

et

fort de ce succès à travers la littérature vernaculaire publiée en articles de Sociétés Savantes,

continuant mes investigations, dans l'esprit de la même recherche que celle autour des chapelles de routes assez fréquemment accompagnées de leurs fontaines de guérison, mais cette fois-ci avec comme cible la chapelle dite église de Cressac sur son petit tertre pouvant évoquer un autre dispositif soit celui du site primitif d'une motte gardienne de mémoire, je rencontre un troisième texte, moins local, qu'il me plait pourtant de signaler au lecteur; une façon de lutter contre l'oubli et de savoir d'où nous venons. Il s'agit d'un texte sur 17 pages, signé J.-L.-M. Noguès, publié dans la 7°année, tome VII n°80 du 15 août 1890, p. 230 à 247. de la même Revue Poitevine et Saintongeaise (1890) qui , après avoir établi une liste des artistes poitevins ou ayant travaillé en Poitou, cède la place à un second article intitulé "Les mœurs populaires d'autrefois en Saintonge et en Aunis". VII - Le Merveilleux. Croyances et préjugés. : Faire planer sur un évènement , sur une circonstance quelconque, une influence surhumaine , mystérieuse, accorder à des actes ou a des moyens futiles ou vains une vertu extraordinaire, surnaturelle ; tel était le côté vraiment légendaire du caractère de nos bons aïeux. Ils avaient jusqu'à l'excès, le goût, la peur du merveilleux; ils en voyaient partout...Nous devons maintenant entrer dans le cœur du sujet.

On a voulu distinguer trois sortes de merveilleux : le religieux, l'allégorique, le fantastique..."

Chers lecteurs souffrez donc qu'avec le merveilleux de l'archéologie religieuse et de ses récits populaires entrés dans les outils scientifiques des Sociétés Savantes, par les églises de Cressac et de La Genétouse avant celles de Chenaud et de Pillac, que je poursuive le chemin de ma jolie fable pour vous ravir ou vous faire sourire,

comme il vous plaira ...

1. A : Cressac

Eglise Saint-Léonard sur la commune de La Genétouze

Pour des approches comparatives d'architectures et de sites entre les églises à nefs uniques, voûtées, sans transept et chevets plats du bassin de la Tude avec l'originalité de l'église ou chapelle - selon les appellations - Saint-Léonard à Cressac.

Nous pouvons introduire la méthode comparative avec les autres églises du bassin de la Tude par l'église de

Sérignac

et ensuite continuer en exposant les autres exemples.

L'église romane de Sérignac est voutée en trois travées en plein cintre sur doubleaux, au cœur du bassin de la Tude près de Chalais. La commune de Sérignac a été la première à avoir été intégrée à la communauté de communes de Chalais.

Synoptique de restitution à mettre en parallèle avec les relevés in situ de l'état actuel de l'église de Cressac. Les proportions sont déjà très différentes.

Sérignac

est la parente de celle de

La Ménècle

sur l'actuelle commune de Rouffiac - Sud-Charente - Bassin de la Tude.

Cadastre de 1838 par lequel nous voyons que l'église est complètement intégrée au village avec le cimetière en bord du seul axe de circulation qui provient d'un carrefour hors agglomération et sans chapelle de route. La chapelle de route la plus proche est celle de La Fontaine de Guérison au creux du vallon au bout de la piste au sud-est du village. Voire sur ce blog : Bors-de-Montmoreau - Eglise Notre-Dame - Une introduction aux chapelles de routes - Identification d'une chapelle romane ouverte aux mouvements de fermements des petits sanctuaires du XVII°s. - Charente et versants alpins français. https://coureur2.blogspot.com/2022/10/bors-de-montmoreau-eglise-notre-dame-un.html

La partie centrale de l'église s'étant effondrée il ne reste d'origine que les façades occidentale et orientale.

L'église était voûtée en plein cintre.

Le voûtement en berceau plein cintre sur ce type de monument, plus développé que Cressac, s'étend aux transformations intérieures en travées voûtées sur ogives, très vraisemblablement sous l'impulsion du gothique angevin, comme l'analyse André Mussat.

Sur ce registre nous pouvons avancer vers

MARTRON

L'église est reculée du bord de la route qui vient de Chalais. Une piste contourne en cul de sac la parcelle d'implantation de l'église entourée d'un cimetière, à l'écart du carrefour où il n'y a pas de chapelle de route.

Cette façade atypique avec son seul portail sous arcs articulés au caractère roman conservé n'est peut-être qu'un vestige ou une évolution de la façade romane qui accompagne les contreforts d'angles qui sont également différents de ceux du chevet qui pour leurs parts sont conformes à ceux rencontrés sur les édifices romans intérieurement voûtés en plein cintre ou sur travées d'ogives. Cette façade peut tout autant appartenir à la famille des façades sans divisions [

S.Ternet, 2006, op.cit., T.1, p. 150]

Sur la présentation plus bas des modèles produits dans le Dictionnaire Raisonné de Viollet le Duc nous pouvons repérer la figure 8.

Il y aurait donc sur le bassin de la Tude non pas deux mais trois systèmes de contreforts d'angles. Je reviendrai sur cette question après la présentation de l'église ou chapelle de Cressac

Puyfoucaud

En 1834 l'église n'est plus recensée comme bâtiment religieux. Elle est actuellement en ruine incorporée en bordure des

bâtiments agricoles de la ferme.

Sud-Charente - Ancien Diocèse de Périgueux - Bassin de la Tude

Eglise dans un domaine privé. L'architecture de cette église rejoint certaines caractéristiques architecturales de Martron.

Cette église était un prieuré dépendant de La Couronne

Marylise Ortiz, "L'abbaye Notre-Dame de La Couronne - Les parties médiévales". Dans, Société française d'archéologie - Congrès archéologique de France - Charente. Paris, 1999, p. 189 à 208.

Christian Taillard, " Les bâtiments monastiques de l'abbaye de La Couronne". Dans, Société française d'archéologie - Congrès archéologique de France - Charente. Paris, 1999, p. 209 à 216.

Marylise Ortiz, Les débuts de l'architecture religieuse gothique et l'introduction du gothique du Nord dans le diocèse d'Angoulême (fin XII° - début XV° siècle) Thèse pour l'obtention du doctorat de l'Université Michel de Montaigne, sous la direction de M. le professeur Jacques Lacoste. Université de Bordeaux III - Michel de Montaigne, 2000, 6 t, 581 p., 588 planches.

Marylise Ortiz, Christian Vernou, L'abbaye Notre-Dame de La Couronne - Charente. (non daté).

Pierre Pommarède, Richesses insoupçonnées - Tome III - Le Périgord des églises et des chapelles oubliées - Préface du cardinal Paul Poupard Président du Conseil Pontifical de la Culture. Photographies de Jacques Brachet. Périgueux 2007.

Voir François Tarda ....

(Pour une articulation avec les origines de la recherche sur la transition roman-gothique sur le bassin de la Tude, sur ce blog, nous retrouvons ces monuments sur la première page d'introduction à ce sujet qui est celle de l'église de Saint-Amant-de-Montmoreau : Saint-Amant-de-Montmoreau, Sud-Charente - Des vestiges du Haut-Moyen Âge à la naissance du gothique sur les marches Périgord/Angoumois/Saintonge- une maison tour - Première Renaissance Française.

https://coureur2.blogspot.com/2021/07/saint-amant-de-montmoreau-sud-charente.html )

1. B : Cressac

Etude en cours de construction/rédaction

Etude en archéologie du bâti

Chapelle ou église Saint-Léonard

Un seul premier regard nous fait comprendre que cette église ou chapelle de Cressac n'appartient à aucune des deux familles à nef unique sans transept et chevet plat éclairé par des lancettes, présentes sur le bassin de la Tude

C'est encore une autre architecture originale. Mais quelle en est l'origine ?

L'enduit blanc qui va tant "déranger" la lecture archéologique de ce bâtiment pour l'étude est toutefois la reconstitution d'une certaine réalité des édifices médiévaux. Eliane Vergnolle le souligne et le précise "Au Moyen Âge, en effet, une église n'était pas terminée tant qu'elle n'était pas enduite et peinte. Les textes désignent cette opération sous le nom de "dealbatio"* qui suggère, sinon l'éclat du blanc pur, du moins une certaine clarté de ton, ce que confirment de nombreux vestiges." [E.Vergnolle, op.cit., 1994/2003, p. 140]. Nous garderons en mémoire cette citation de cette éminente spécialiste de l'art roman et médiéval en général, pour toutes les approches des églises déjà étudiées ou en devenir d'études. [*de-albô (inf albare; de albus) v blanchir, peindre, crépir.].

A ceci il faut ajouter les résultats de mes propres recherches en thèse doctorale de 3° cycle, soutenue en 2001, sur la polychromie architecturale - la première du genre - et les façades peintes de la fin du Moyen-Âge/Renaissance à nos jours dans le Sud-Ouest des Alpes. Recherche par laquelle j'avais été amené à chercher dans les provinces françaises où j'avais mis à jour des programmes peints historiés ou à thèmes iconographiques en frontispices et tympans peints associés ou non à des programmes sculptés. Dans d'autres pays autour de ce secteur de recherches ces ornements peints extérieurs, tant sur les édifices civils que religieux que militaires que temporaires et encore en ornements de fabriques de jardins ne sont pas rares, ces programmes extérieurs étant indépendants des programmes ornementaux intérieurs. Ces apports de programmes peints polychromes n'étant pas limités aux seules façades ou en sites sélectionnés (fenêtres, portes, frises, corniches, soubassements, cadrans solaires, etc...).

Sur ce blog le lecteur peut trouver les résultats de ces recherches :

Techniques et vocabulaires de l'art de la façade peinte

http://coureur2.blogspot.fr/2012/08/un-tour-dans-le-massif-central.html

Les Vecteurs Impériaux de la polychromie occidentale

http://coureur2.blogspot.fr/2012/06/philippines-les-Vecteurs-imperiaux-de.html

Le clocher des Frères Perret à Saint-Vaury

http://coureur2.blogspot.fr/2012/01/perret-freres-le-clocher-des-freres_10.html

Le Palais Princier de Monaco

http://coureur2.blogspot.fr/2012/09/palais-princier-de-Monaco-palais-of.html

Versailles - Monaco - Carnolès - Menton: présence de l'art français en Principauté de Monaco

http://coureur2.blogspot.fr/2012/09/versaillesmonaco-larchitecture.html

Primitifs Niçois - Les chapelles peintes des Alpes Maritimes

http://coureur2.blogspot.fr/2012/03/primitis-nicois-les-Chapelles-facades.html

Eglises du sud-ouest des Alpes A travers l'art de la polychromie architecturale

http://coureur2.blogspot.fr/2013/02/eglises-du-Sud-Ouest-des-alpes-alpes.html

Des cérémonies et des fêtes Autour de Saint-Nicolas de Monaco

http://coureur2.blogspot.fr/2013/09/des-cérémonies-et-des-fêtes-Autour-de.html

Langages de l'art contemporain - répétition, bifurcation, ...

http://coureur2.blogspot.fr/2013/09/repetition-ordinaire-bifurcation-art-du.html

La polychromie architecturale et l'art de la façade peinte (1° partie) - des édifices civils dans les Alpes-Maritimes

http://coureur2.blogspot.fr/2014/07/la-polychromie-architecturale-et-lart.html

Façades peintes - édifices civils du sud-ouest des Alpes - 2° partie - XX° siècle

http://coureur2.blogspot.fr/2015/01/facades-peintes-edifices-civils-du-sud.html

Aspects de l'évolution des seigneuries historiques de la Principauté de Monaco à travers quelques

exemples d'architectures polychromes ponctuelles.

http://coureur2.blogspot.fr/2016/01/aspects-de-levolution-des-seigneuries.html

L'entrée de la partie voûtée est marquée par une demi-colonne sur dosseret. Ce dispositif projette le voûtement plus avant sur l'espace intérieur que le second voûtement supporté par un pilastre plat à chapiteau également plat très peu saillant du pilastre, avant de finir de s'enfoncer dans le fond du sanctuaire avec un mur légèrement oblique qui achève ce jeu à partir d'une entrée resserrée, des volumes dilatés une fois la demi-colonne sur dosseret dépassée et rétrécie depuis le pilastre plat, pour finir en oblique contre le mur plat de fond alors que les murs extérieurs sont parfaitement alignés [peut-on voir ici une diffusion des idées de certains chevets de l'angoumois qui ont des absides intérieures semi circulaires pour des enveloppes extérieures carrées ? Voir S.Ternet, 2006, op.cit. T.1 p.126 - Nanclars, Bougneau] . C'est un système rare et extrêmement sophistiqué pour un si petit bâtiment. Et bien sûr cette recherche a une raison d'isolement et de claire distinction du sanctuaire voûté d'un vestibule ou porche sous charpente ou planchéiée bien que des culots soient à remarquer directement articulés avec le chapiteau des demi-colonnes Ouest. Cette dernière observation réorientant fermement vers un porche voûté sur nervures.

Cette apparente ou réelle continuité architecturale en deux temps peut faire partie d'un autre raffinement de cette architecture qui surprend, en relai architectural d'un support de nervures d'un porche directement positionnées dans la continuité, dans le prolongement du retrait du mur support des arcs de la voûte en berceau du sanctuaire proprement dit.

La première étape pour une approche restitutive du parti architectural d'origine c'est de rétablir la coexistence contemporaine des deux voûtements : Est en berceau sur doubleaux et Ouest sur nervures - en noir et hachures sur le relevé in situ - en prenant en compte le témoignage de Monsieur Roland Body d'un ancien clocher détruit en 1953, élevé sur une partie centrale du bâtiment, à deux mètres de haut environ précise encore Monsieur Roland Body.

Jusqu'ici, en ce qui concerne l'organisation intérieure de la partie orientale voûtée nous avons tous les marqueurs d'un édifice de la période romane ou romano-gothique, bien qu'atypique si on s'en réfère aux modèles directeurs ci dessus produits.

Pour ce qui est de la partie occidentale le voûtement en ogives sur nervures doit être retenu avec la plus grande prudence pour une attribution à la période gothique à partir du XIII° siècle. En effet Vincent Flipo nous livre une réflexion qui doit retenir notre attention : " Voûtes de pierre sur la nef : la voûte d'ogives n'a pas d'autre origine que la voûte d'arêtes déjà employée dans la période romane. Les arêtes sont soutenues par dessous au moyen de deux arcs ou ogives qui se coupent à la façon d'un X, et on ne peut en aucun cas, désigner l'arc brisé, comme certains auteurs l'avaient cru autrefois...Le style gothique emploie ce type de voûtes à l'exclusion de tout autre, sauf dans le Midi de la France qui conserve longtemps encore ses méthodes de construction romanes. Dès son apparition dans la première moitié du XII° siècle (Morienval) ...". [ Vincent Flipo, Mémento pratique d'archéologie française. Paris, 1930, p. 149] Le gothique angevin nait également à la même époque romane et nous sommes sur le diocèse de Saintes.

Atypique aussi et très sophistiqué en véritable réflexion architecturale originale par le jeux des volumes du sanctuaire qui se dilatent et se resserrent sous la voûte en berceau sur doubleaux jusqu'au fond du sanctuaire : deuxième travée voûtée. Autre aspect singulier : la travée resserrée sur fond du sanctuaire, éclairée par une seul grande verrière plus d'esprit gothique que roman, est précédée d'une travée d'entrée aux murs non enduits dont on a conservé le parement en grand appareil régulier à valeur ornementale et traces d'une niche récupérée pour une plaque commémorative sur le mur Nord [sur deux photos anciennes publiées sur le net par Pénélope Cartier nous voyons sous des enduits blancs de ces parties sous arcades les tracés d'organisation du mur Nord par une niche centrale. Cette trace nous oriente assez fermement vers un total traitement ancien d'origine des deux murs tels qu'ils apparaissent de nos jours dégagés de l'enduit blanc] Sommes nous ici dans un probable substitut d'avant-chœur sans traces de débordement de couvertures articulées entre avant-chœur et chœur ?

(une même niche était à l'entrée de la chapelle de route isolée à Bors-de-Montmoreau - J'y ai proposé une niche pour une statue de dédicace ?)

Des traces de polychromie principalement rouges sont encore visibles sur le mur de fond de la chapelle.

A partir de là on doit pouvoir avancer fermement que la chapelle a été conçue et murement réfléchie en deux parties distinctes pour un même plan d'ensemble d'origine.

Nous entrons là, déjà dans les conception des chapelles de routes en plusieurs temps architecturaux : soit porche charpenté, sanctuaire voûté, soit porche voûté sur nervures, sanctuaire voûté en berceau, soit porche voûté en berceau, sanctuaire voûté sur arêtes ou en ogives.

A ceci il faut ajour une autre travée possible de portique ou auvent en dur ou en bois.

Il faut encore remarquer un mur plus fin sur la partie actuellement non voûtée entre le contrefort sud-ouest du sanctuaire voûté et le contrefort oblique de façade Ouest, c'est-à-dire sur toute la partie qui aurait pu être voûtée en ogive offrant la possibilité d'une large ouverture sur la façade Sud-Ouest de la chapelle. Il y a là, sur une conception aussi pensée et réfléchie, une intention, une raison architecturale. La diminution du mur est de 35 cm entre la plus grande épaisseur du contrefort à l'Ouest (90 cm) et son épaisseur la moins importante à la rencontre du mur du sanctuaire (55cm). C'est comme l'assise d'un mur qui n'a jamais été poursuivie en élévation mais qui rétablit la parfaite géométrie rectangulaire de l'ensemble, celle de la chape d'une dalle de béton pour l'implantation des élévations d'un bâtiment dirions nous de nos jours. Ce débordement au pied du mur Sud-Ouest extérieur joue en contrario du départ d'une nervure sur culot (disparue dans le remaniement de1953 lorsqu'on a supprimé le clocher en surélévation, clocher auquel on accédait par une échelle nous précise l'instituteur David). Forcément le traitement particulier de ce mur en retrait bas extérieur et en adaptation haute intérieure nous oriente vers un accès ancien muré ou reconstruit et ce remaniement est en faveur d'une ancienne ouverture sur une bonne proportion du mur. Autre indicateur d'un mur entièrement ouvert c'est l'articulation courbe du contrefort qui ne fait pas ressaut par son oblique sur l'espace intérieur mais qui accompagne le départ du mur Ouest. Cette ouverture accompagnait selon toute vraisemblance toute la face Sud- Ouest du monument. Les culots ne se repèrent pas sur les angles intérieurs de la façade Ouest. On doit alors admettre que ces angles ont été remaniés et que dans ces remaniements les culots récepteurs occidentaux ont été supprimés.

|

[Pour une claire lecture de l'outil je n'ai pas restitué l'épaisseur des voûtes sur les arêtes du porche, ménageant un

choix possible de voûtes en tiers points, puisque la voûte est sur plan rectangulaire. Pour la restitution finale je proposerai un lien entre la clé

de voûte centrale

et celles des formerets que je dessinerai en cintres brisés pour des questions de cohérence des quartiers et des deux départs sur culots parfaitement

documentés en articulation des supports de la voûte en berceau,

au bénéfice d'une combinaison tiers-point/plein cintre, émancipée des voûtes

uniquement sur plan carré des débuts du gothique, suivant la remarque plus haut citée de Vincent Flipo.

Pour une restitution des voûtes si le lecteur le souhaite qu'il ajoute simplement 25 à 30 cm au-dessus des nervures.

Cette épaisseur des voûtes reprend la hauteur des claveaux des voûtes appareillées en simple

rangée unique d'une multiplication de claveaux posés côte à côte. Technique que nous allons retrouver à La Genétouze]

La démonstration est convaincante, non seulement nous retrouvons l'exacte configuration en deux volumes distincts

identifiés à Bors-de-Montmoreau

sur un porche largement ouvert en façade Sud-Ouest, mais en plus les hauteurs des

contreforts d'angles extérieurs Ouest à Cressac prennent en compte les points précis d'impacts

intérieurs des retombées des nervures sur les culots : ces contreforts sont rigoureusement

d'origine.

Tous les éléments d'étude pris au plus près des relevés terrains vont encore dans le sens

d'une première construction en chapelle de route.

|

La façade actuelle, elle-même, ne répond en rien à l'usage traditionnel des rangées d'arcs en façade, sur un ou plusieurs niveaux, qui signent le style roman des églises de toute la région.Même si la façade de l'église de Martron est à un seul portail il est dans l'esprit roman de multiplication des arcs et dans l'esprit des façades sans divisions de l'Angoumois [ [S.Ternet, 2006, op.cit., T.1, p. 150] . Celui de Cressac est d'un esprit très différent, sans ressaut d'ébrasement. Avec beaucoup de paramètres de probabilités cette façade, même en place, n'est pas d'origine romane. Elle a été fermée ou ouverte d'un portail dans un chantier bien plus tardif que celui de la première construction. Et ce percement peut-être assez récent vu la succession de linteaux plats en bois qui couvrent le passage dans le mur épais. [Pouvons nous essayer de nous orienter vers un portail récupéré en 1809 dans la destruction de la chapelle de Haut-Mont ?]

|

Nous devons également remarquer que cette ouverture d'un style tardif est associée à deux départs de corniches de part et d'autre des impostes de la porte,

sans chapiteau. Ce type de dispositif existe dans l'art roman comme en façade occidentale de Notre-Dame d'Oulmes en Vendée. Toutefois le portail lui-même est d'un caractère roman très affirmé, ce qui n'est pas le cas du portail de Cressac. Aussi je propose d'aller chercher des éléments de sources beaucoup plus modernes et géographiquement plus proches. Compte tenu des recherches antérieures sur ce blog nous devons prendre ces

éléments en compte en tant qu'improbables ou

précieux vestiges vers un dispositif non repris ou fermé de baies à claustras, telle l'organisation

de la petite chapelle Saint-Jean de la Fontaine de Guérison (1° moitié du XVII° s.)

sur l'ancien domaine de La Ménècle en propose un modèle en vestige très rare mais in situ

(fig.2 du relevé ci-dessous)

en architecture partielle à pan de bois. A Cressac nous pourrions avoir

ce vestige d'une cristallisation architecturale en pierre

(sur le modèle des thèses retenues du passage des architectures de bois en architectures en

pierre de la constitution des ordres de l'architecture grecque; voire inversement)

Pour une étude complète de cette chapelle voir sur ce blog :

Bors-de-Montmoreau - Eglise Notre-Dame - Une introduction aux chapelles de routes - Identification d'une chapelle romane ouverte aux mouvements de fermements des petits sanctuaires du XVII°s. - Charente et versants alpins français. https://coureur2.blogspot.com/2022/10/bors-de-montmoreau-eglise-notre-dame-un.html Les structures ornementales extérieures du XVII° siècle ne sont plus celles décrites par Eliane Vergnolle pour le Moyen-Âge. Il n'en reste que la façade et le mur latéral exposé sur le passage des voyageurs avec son préau.

|

Si nous reprenons l'essentiel des éléments caractéristiques de ce bâtiment pour réévaluer la partie non voûtée, quelle lecture peut-on alors en faire plus précisément ?

Les éléments jusqu'ici recueillis et révisés au fur et à mesure de l'avancée de la recherche qui conserve sa cohérence vers l'identification d'une chapelle de route permet d'émettre plusieurs hypothèses plausibles mais qui prennent obligatoirement en compte un monument en deux temps : un secteur sous deux travées en berceau et un secteur qui démarre par une travée sous nervures.

Nous sommes là encore au plus près, avec une situation en carrefour de chemins ou de routes, d'une chapelle de routes ouverte en porche sur au moins la face Sud, de la période apparemment de transition roman-gothique ce qui expliquerait que l'instituteur David date cette chapelle du XIII° siècle (p.61). Une chapelle de route de transition roman/gothique, ce qui serait en somme la première trace d'une conception architecturale originale encore en place de cette période. Cette appréciation peut également se conforter par des manières de tailles des chapiteaux qui rejoignent à la fois les chapiteaux et les bases des remaniements gothiques de l'église de Poullignac, avec cet accompagnement du tore d'astragale sur tous les organes de la sculpture.

|

Sur ce blog : Eglise Saint-Martin à Poullignac - Architecture et décors peints - Une source de recherches pour les églises des diocèses du Sud-Charente et principalement du bassin de la Tude entre Diocèses de Saintes, d'Angoulême et de Périgueux, de leurs origines aux évolutions et modifications du XIX° siècle .https://coureur2.blogspot.com/2023/06/eglise-de-saint-martin-de-poullignac.html

|

Il faut maintenant avancer vers le clocher signalé par Monsieur Body, auquel on accédait par une échelle, précise l'instituteur David. Seulement la partie centrale, peut-être déjà surélevée en valorisation d'un porche sous nervure, aurait été transformée en clocher rejoignant ici les dynamiques repérées à Bors-de-Montmoreau, pas totalement cependant, mais nous donnant une sérieuse indication sur le dispositif original des deux élévations distinctes Est et Ouest.

C'est d'abord ce dispositif original de la partie occidentale qu'il faut retrouver avant d'entreprendre des hypothèses d'insertion d'un clocher "au milieu du bâtiment", clocher en surélévation de "2 mètres environ" au dessus du toit, précise M Body.

Il nous faut un ancrage pour avancer

|

Pour de plus amples explications voir sur ce blog : Bors-de-Montmoreau - Eglise Notre-Dame -

Une introduction aux chapelles de routes -

Identification d'une chapelle romane ouverte aux mouvements

de fermements des petits sanctuaires du XVII°s. - Charente et versants alpins français.https://coureur2.blogspot.com/2022/10/bors-de-montmoreau-eglise-notre-dame-un.html

|

Ce cheminement c'est celui que nous reprenons à Cressac, après Bors-de-Montmoreau, au plus près, avec une situation en carrefour de chemins ou de routes, d'une chapelle de route ouverte en porche sur nervures, en face Sud-Ouest, de la période de transition roman-gothique, avec un couvrement du porche sur nervures que l'instituteur David donne au XIII° siècle comme déjà dit. Une chapelle de route dont le schéma directeur isolé sur ce blog à Bors-de-Montmoreau serait plus fermement exprimé à Cressac en choix des deux couvrements de transition roman/gothique des deux organes principaux composants d'un module de base commun. Ce qui serait en somme la première trace d'une conception architecturale originale en terme de nouvelle famille architecturale, encore en place, de cette période sur la région. Cette évaluation historique se trouve également confortée par les manières ornementales de tailles des chapiteaux qui rejoignent à la fois les chapiteaux et les bases des remaniements gothiques de l'église de Poullignac, avec cet accompagnement du tore d'astragale et la corbeille à collerettes des chapiteaux des demi-colonnes.

C'est donc ici une recherche, en complément de l'étude de Bors-de-Montmoreau, à considérer comme un point de départ archéologique - en l'absence de traces plus anciennes sauf par les textes - pour une recherche d'autres partis architecturaux de la même famille et de la même époque, parents des chapelles ouvertes en abris du voyageur.

L'instituteur David signale une importante voie de communication dont il donne l'itinéraire(op.cit. 1909, p.8) :"On mentionne une voie romaine, ou chemin de Charlemagne, de Périgueux (Vésonne) à Bordeaux par Coutras (Carterate) station militaire des Romains.

"En partant de Burdiglia (Bordeaux) cette route se dirigeait sur Varatedo (Vayres), traversait la Duranius (Dronne)...et franchissait à quelque pas de là le Lary sur un pont dont il ne reste plus qu'un bloc en forme...Après avoir franchi les côteaux qui surplombent la vallée de la Donne ... et passé para Corterate (Coutras) ...C'est le tracé de la table théodosienne, 70 milles gaulois, environ 103 kilomètres. Cette voie , dont la largeur suffisait à trois chariots de front, était formée de plusieurs couches de pierre carrées, revêtues d'un lit épais de ciment".

Ce qui va articuler ce premier édifice de Cressac à l'église de La Genétouze jusqu'à Pillac, sur un mode de constructions romanes, c'est l'emploi des contreforts d'angles.

S'ils se justifient pleinement en façade Ouest avec les retombées de la voûte d'ogive du porche, ils sont plus sujets à controverses en façade orientale recevant les poussées d'une voûte en berceau.

Nous laisserons pour l'instant la probabilité à Cressac d'une division du sanctuaire en chœur et avant-chœur sous une même voûte en berceau, bien que cette restructuration du sanctuaire en deux espaces sous un même voûtement plein cintre enrichisse considérablement le modèle initial de référence à Bors-de-Montmoreau.

La variante en porche, avant-chœur ou travée intermédiaire entre le porche et le chœur à valeur de courte nef existe et même avec une chapelle partiellement fermée, ouverte d'une simple arcade décalée en façade occidentale sous porche maçonné en trois arcades et couvert sous charpente à Sigale, vallée de l'Estéron dans les Alpes-Maritimes ( 1536 : datation inscrite des décors peints).

Le porche bien que charpenté est épaulé de contreforts d'angles

|

La chapelle, après un porche en dur et charpenté donne accès par l'angle Sud de sa façade occidentale, à une travée unique couverte en berceau

alors que la travée unique du sanctuaire est voûtée sur nervures.

Ce qui est un plan inversé et très simplifié de la chapelle de Cressac.

On comprend alors que ce parti architectural, moins ancien, est issu de la période Cressac/Bors-de-Montmoreau, bien que la façade soit ouverte à l'Ouest. Ouverture justifiée par la présence directe du très profond ravin au départ géré en restanques sur la face Sud de la chapelle.

En revanche la question d'un toit à plusieurs niveaux n'apparaît qu'avec le couvrement du porche ouvert en arcades sur trois faces.

Ce type d'architecture se forme et s'isole depuis au moins la période romane, voire de transition roman/gothique, comme une famille à part entière, qui va

évoluer en fonction des configurations particulières locales des implantations et terrains,

voire des particularités climatiques (vents dominants, pluie, neige, etc...). |

L'église de La Genétouze nous en apprendra beaucoup plus sur cette question de l'apparition des avant-chœurs supports de tours de cloches, reliés par des escaliers.

La question des contreforts d'angles.

Bibliographie complémentaire :

Pour ma part je peux reprendre l'étude des voûtements et supports de Saint-Amant-de-Montmoreau qui régit à peu-près tous les contreforts des chevets plats et façades du bassin de la Tude. Nous retrouvons essentiellement la figure 6 des modèles de Viollet Le Duc alors que nous sommes plus en plan sur la recherche d'un avatar de la figure 8..jpg) |

Il n'y a aucune ogive dans l'église de Saint-Amant-de-Montmoreau, tout le chœur et l'avant-chœur

sont voûtés d'une succession de berceaux articulés comme en témoigne la

photographie ci dessous que j'ai prise en extrados de cette succession de voûtes. La partie centrale a été refaite en 1999, date inscrite sur le site de la réfection.

L'avant-chœur modifié est couvert d'une coupole sur pendentifs, percée d'un oculus zénithal et la nef est charpentée. |

On ne peut rédiger des études archéologiques en monographies d'églises et autres monuments, mises à disposition du public et des chercheurs ainsi qu'aux autorités de tutelles, qu'avec des éléments archéologiques répertoriés sur les sites, fiables et prouvés ainsi qu'avec des éléments de bibliographie et d'archives tracés en sources et publiés en outils scientifiques, dûment cités dans le compte rendu pour vérifications si besoin.

Tout le reste n'est que fantaisie et vue de l'esprit, abus des lecteurs ainsi que des caisses et clients payants.

Les contreforts d'angles obliques en sont absents sur la période romane.

Il y a donc une autre origine aux contreforts obliques romans de Cressac.

Cherchons dans les zones limitrophes des diocèses de Saintes, de Périgueux et d'Angoulême,

A travers les églises romanes du Ribéracois, publiées par Jean Secret (1958)

Type figure 8 de Viollet le Duc :

Chevet plat de Saint-Pierre-ès-Liens à Douchapt, p.16.

Chevet plat et file de coupole de Saint-Pierre et Paul à Grand-Brassac, p.22.

File de coupoles chevet plat de Saint-Thimothée à Palissac-et-Saint-Vivien, p.30.

Chevet plat de Saint-Pierre-ès-liens à Chanterac ancien voutement en berceau, p.86.

Chevet plat de Saint-Germain à Saint-Germain-du-Salembre p.99.

Ancien chevet plat et ancienne façade plate, file de coupoles, de Saint-Pierre-ès-Liens à Allemans-en-Périgord, p.109.

Façade plate de Saint-Martin à Villetoureix, p.135.

Façade plate de Saint-Pierre-ès-Liens à Gouts-Rossignol p. 182.

Ancien chevet plat de Saint-Eutrope à Lusignac, p.184.

Soit un total de 10 églises avec ce type de contreforts sur chevets 7 plats

pour 3 églises à façades plates

pour 1 églises à chevet plat et façade plate

voutées en berceaux dont trois à files de coupoles.

Types figures 2 et 6 de Viollet-le Duc

Un seul contrefort en façade Saint-Pierre-ès-Liens à Chanterac, p.85.

Façade plate occidentale de Notre-Dame-du-Bouquet à Bourg-du-Bost, p.113.

En façade animée à Saint-Pierre-de-Faye à Ribérac, p.121.

Chevet plat et façade plate pour deux travées uniques en files de coupoles de Saint-Martin à Ribérac, p.123.

Chevet plat animé de Sainte-Marie, alias Saint-Barthélémy à Bourg-des-Maisons, p. 165.

Façade plate de Saint-Cybard à Cercles, p.167.

Chevet plat et façade plate pour file de deux coupoles encadrées d'un chevet en berceau et narthex sur arrêtes de Saint-Martial à Saint-Martial-de-Viveyrol, p. 187.

Façade plate animée de Notre-Dame-de-l'Assomption à Vendoire, p.193.

Ces types de contreforts qui peuvent être confondus sont systématiquement utilisés aux quatre angles d'églises à nef unique seulement sur deux églises sur 8 où on en repère l'emploi.

Tous les contreforts obliques d'angles, qui ne figurent pas au chapitre des contreforts romans chez Viollet-le-Duc, sont donnés aux XV° et XVI° siècles par Jean-Secret sur le Ribéracois - diocèse de Périgueux - voisin de la Genétouze.

Pour la Saintonge dans l'état actuel des publications de

Charles Connoué (1952 à 1955) - secteur de Cognac/ Barbézieux/ Jonzac et ses environs.

Les volumes publiés sont indépendants par secteurs. Donc les références de pages doivent suivre le choix de l'auteur en plusieurs volumes qui renvoient les documents iconographiques regroupées à la fin des volumes rédigés. Dans les rédactions les types de contreforts n'étant pas souvent pris en compte il ne reste que les vues d'ensemble (photographies ou dessins) pour les repérer lorsqu'il n'y a pas de plan. Ce qui est le cas des publications de Charles Connoué, contrairement à celles de Jean Secret. L'inventaire s'en trouve donc un peu appauvri et moins scientifique mais fiable tout de même).

Commençons par le secteur de

Jonzac

qui est celui dans lequel nous trouvons les pages relatives aux deux églises de La Genétouze (p.72 et 73) mais sans aucune vue publiée des deux églises ou église et chapelle. Les documents que je produis sur cette page pour ces deux monuments en plans, coupes et élévations sont donc les premiers mis à disposition du public.

La présentation suit l'ordre de publication des planches

Type figure 8 de Viollet le Duc

Façade de Saint-Pierre de Bois à Bois texte p.45, planche 3.

Façade de Saint-Etienne à Chepniers p.57, planche 8.

Façade de Saint-Séverin à Nieul-le-Virouil, texte p.104, planche 26.

Façade de Saint-Palais - nef lambrissée - à Saint-Palais-de-Mirambeau, p.149, planche 65.

Une seule église sur quatre est signalée avec une nef planchéiée (lambrissée).

Type figure 2 et 6 de Viollet le Duc

Façade de Saint-Martin - en croix latine du XII° s, anciennement voûtée en berceau - à Arthenac, p.39 et 40, planche 2.

Façade de La Vierge de la Nativité, très remaniée au XIX°s., à Boresse-Martron, p. 47, planche 4,

Façade de Saint-Pierre - plan en croix latine du XII° s. - à Champagnolles, p. 53 à 55, planche 7.

Façade de Saint-Christophe à Celles, p.51, planche 14.

Chevet plat de Saint-Christophe à Léoville, p. 85 et 86, planche 18.

Façade de la Vierge de l'Assomption à Neulles, p. 101, 102, planche 25.

Chevet plat de Saint-Christophe à Rouffignac, p. 117,118, planche 29.

Façade de Sainte-Colombe à Sainte-Colombe, p. 121, planche 30.

Façade de Saint-Philippe et Saint-Jacques à Saint-Simon-de-Bordes, p. 154 et 155, planche 39.

Façade de Saint-Palais à Saint-Palais-de-Phiolin, p.150 et 151, planche 42.

Façade de Saint-Christophe - énormes contreforts - à Villexavier, p.167, 168, planche 47.

Façade de Saint-Seurin à Galgon (Gironde), p.55, planche 55.

Façade et bras du transept de Saint-Denis à Saint-Denis-de-Piles, p.122,123, planche 62.

Treize églises pour de groupe 2 et 6, auquel nous pourrions rattacher des églises contreforts-colonnes en façade pour des contreforts carrés en départs de murs gouttereaux : les avatars ne sont pas rares.

Les chevet plats sont moins fréquents mais ils existent.

Voici qu'apparait ce nouveau groupe des contreforts obliques d'angles, contreforts associés à des constructions romanes, celui que nous recherchons pour Cressac.

Toujours en explorant la même publication de Charles Connoué sur le secteur de Jonzac.

L'écueil dans les lectures architecturales c'est que les auteurs ont tendance à attribuer systématiquement ces contreforts d'angles à des remaniements d'esprit gothique du XIII° au XVI° s., sans débattre de ces questions. Une fois de plus nous trouvons pages blanches sur ces contreforts. De rares exemples conservés, d'après les littérature publiées, inscrivent cette position en faux.

Façade de Saint-Romain (nef du XII°s. voûté en berceaux brisés appareillés à Guitinières, p.75 à 75, planche 56.

Façade de Sainte-Lheurine - présentée comme très reconstruite aux XV° et XVI° conserve néanmoins un très cohérent programme roman entre la façade et le mur gouttereau sud articulés par un très gros contrefort oblique en angle. La photo présente le même contrefort au Nord-Ouest. L'auteur ne dit mot de ce programme. Le choix d'une modification des voûtes intérieures peut avoir pris en compte ce programme d'origine sans le modifier ou alors avec peut-être des renforcements de ces contreforts mais pas le contraire, soit des changements radicaux de parti architectural extérieur - à Sainte-Lheurine, p137 à 139, planche 37.

Façade de Saint-Vincent à Réaux - L'auteur ne remet pas en question l'origine romane des contreforts de biais en angle mais signale seulement la modification du portail central à la période gothique. Avec une nef intérieure re-voûtée au début du XV° siècle, nous pourrions nous retrouver dans le cas évoqué pour Sainte-Lheurine - p.116, planche 46.

Nous passons au second volume sélectionné dans l'ensemble des publications par secteurs de Charles Connoué.

Ici le secteur de Cognac et Barbezieux

Façade de Saint-Hilaire à Mouthiers-sur-Boëme - cette façade épaulées de deux puissants contreforts obliques n'est pas datée hors construction au XII° siècle. Elle dépendait de l'abbaye bénédictine de Limoges - p. 104, planche 38.

En conclusion de ces deux explorations d'un auteur qui a beaucoup travaillé sur le secteur de la Saintonge, nous devons admettre des contreforts obliques en façades romanes, et peut-être aussi sur certains autres organes comme les clochers (Moulidars) et pour tous les diocèses sur les chevets semi-circulaire par destination et nécessité.

Evidemment lorsque les façades se trouvent amputées de ces gros contreforts comme à Berneuil il ne fait aucun doute qu'ils appartiennent au remaniement de la façade, mais lorsqu'il s'inscrivent en articulation de deux programmes cohérents (Sainte-Lheurine) ou parfaitement intégrés au programme de la seule façade (Saint-Hilaire) nous devons admettre que l'emploi des contreforts obliques commencent avec des églises romanes, d'autant plus que ces contreforts sont plus propres à compenser des terrains mal stabilisés (tertre, croupes, ou autres bordures propres à des glissements) que des contreforts droits qui sont souvent des lésènes épaissies - ou en variations de fasceaux de colonnes et colonnettes propres à envelopper les angles - avec des traitements particuliers des bases et des réintégrations sommitales dans les murs, voire des supports d'arcades de renforcement des parties hautes de murs recevant des voûtes intérieures.

Voire aussi une réflexion que j'ai menée à Rioux-Martin et Curac (deux églises de deux localités du bassin de la Tude en Charente sur l'ancien diocèse de Saintes) par mes relevés archéologiques sur le rôle de ces angles et contreforts d'angles en impacts sur les proportions des travées intérieures de la nef, principalement. Sur ce blog :

Rioux-Martin - L'église romane - L'implantation de l'abbaye de Fontevraud à la Haute-Lande - Les interventions d'Edouard Warin et de Paul Abadie au XIX° s. - Une approche des escaliers romans dans le bassin de la Tude.

https://coureur2.blogspot.com/2022/06/rioux-martin-leglise-romane.html

Par précaution, pour évaluer des vecteurs de diffusions de ce type de contrefort à la période romane ou chevauchant le XIII° siècle avec des conservations de manières romanes sur la zone géographique que je me propose d'investir avec ce nouvel article, regardons du côté de l'étude de Sylvie Ternet sur l'Angoumois qui est la troisième entité diocésaine qui coiffe le bassin de la Tude par le Nord.

Sylvie Ternet, Les églises romanes d'Angoumois - Tome premier - Bâtisseurs et mode de construction en Angoumois roman - Tome second - 75 églises de l'Angoumois roman. Ouvrage publié grâce au soutien du Conseil Général de la Charente. Paris 2006.

Avec cette publication l'auteur inventorie les types de plans par des figures noires, empruntées à différents auteurs, publiés par J.George en 1933. Bien que la publication soit consacrée aux églises romanes on peut supposer que tous les plans ne sont pas entièrement romans.

Ils sont publiés aux page 119, 124, 126, 128, 129, 131, 133, 134, 136.

L'essentiel des contreforts sont très majoritairement des types 2, 6 et 8.

Les contreforts obliques en façade se rencontrent une fois seulement sur l'angle Sud-Ouest de Malleyrand (p.119) pour lequel il faut toutefois remarquer un plan de la famille de Sérignac en trois travées voûtées en berceaux sur doubleaux et chevet plat éclairé de trois lancettes. Ce qui évidemment créé un lien avec Cressac, mais avec des appréciations différentes sur la datation du contrefort d'angle

Plus une seule fois en double en façade à Rivières à nef charpentée pour un chevet plat épaulé par le type représenté en figure 1 des planches de Viollet-le-Duc (p. 129). Hélas nous rencontrons la même différence d'appréciation sur les chantiers qu'à Malleyrand et vu ces écarts je ne peux pas l'inclure dans cette recherche en statistique fiable.

Les contreforts obliques se trouvent maintenant employés en chevets plats une seule fois sur l'angle Sud-Est de Brie voûté en berceau (p.126), en contreforts de chapelles latérales Nord et voutée en voûte sexpartite à Châteauneuf (p.131) et à Montbron (p.134)

En synthèse de ces explorations qu'il faudrait certainement affiner, nous pouvons avancer que les influences périgourdines et angoumoises sont plus improbables sur le secteur de La Genétouze que celles venues de La Saintonge.

Sur ce secteur du bassin de La Tude il nous faudra pourtant basculer sur le diocèse de Périgueux, avec Chenaud et Pillac pour trouver une suite architecturale à l'étude de ces bâtiments de la commune de La Genétouze.

En tout état de cause les contreforts obliques en façades plates ou chevets plats entrent bel et bien dans les caractères qui peuvent appartenir autant à l'art roman qu'à l'art gothique même s'ils sont plus fréquents dans l'art gothique.

En manière de chapitre de synthèse sur cette église de Cressac

On peut admettre que l'ensemble des marqueurs de l'architecture de Cressac sont romans avec toutefois un risque cependant minime avec des contreforts obliques qui de toute façon appartiennent à l'art roman d'Ouest (Connoué - diocèse de Saintes) car la réunion des tracés des contreforts ne constituent pas une reprise dans la même maçonnerie oblique de contreforts plats et droits en lésènes agrandies ou plus épaisses avec ou sans ressaut de l'angle du bâtiment bien que des remaniements de contreforts d'angles ou d'adaption romane des contreforts d'angle au profil du tertre étroit bordé de ravins sur toutes ses faces restent possibles.

Une voûte sur nervures couvrait la partie occidentale de la chapelle. Les ogives appartiennent autant à l'art angevin du XII° siècle qu'à la période romane du Nord. Nous avons également vu que les hauteurs des contreforts en façade Ouest sont parfaitement adaptés aux points de rencontre des nervures sur des culots (bien que disparus) en angles intérieurs Sud-Ouest et Nord-Ouest.

A ces observations il faut inclure la verrière unique au chevet. Le détail de cette baie qui fut par la suite bouchée par ses 2/3 inférieurs ne modifie en rien ou confirme l'appartenance architecturale de cette chapelle à la transition roman/gothique, avançant vers une chapelle selon toute vraisemblance conçue à l'origine de sa construction comme une chapelle de route ouverte par un porche en façade sur un tertre en carrefour de routes, puis fermée et progressivement réaffectée en église paroissiale lorsque Cressac devint paroisse et siège d'une juridiction relevant en appel de Chalais [David, 1909, op.cit, p. 72] puis une des trois églises de la paroisse de La Genétouze qui devint une commune unique en 1790 avec la réunion de la chapelle ou église de Haut-Mont aux deux autres. En 1809 des réparations furent faites à Cressac avec des matériaux prélevés sur l'église de Haut-Mont déjà tombée en ruine. Compte tenu des dotations faites en plus pour l'achat d'objets sacrés on peut entrevoir une même datation pour le beau tableau qui enrichit l'autel. L'instituteur David écrit p.64 "...et les hormaux qui sont sur le cimetière de Cressac pour le produit être employé tant aux réparations urgentes et nécessaires à l'église de Cressac qu'en achats d'ornements et vazes sacrés nécessaires à l'exercice du culte catholique aux offres que font les habitants des communes de Cressac et le haut Mont de fournir lexedent pour faire faire les dites réparations, achats d'ornements et vazes sacrés" (sic). Ce texte nous invite à comprendre que la chapelle était vide, ce qui va dans le sens d'une chapelle anciennement ouverte qui fut toutefois utilisée pour la célébration des cultes comme le précise encore un complément du texte recueilli par David.

Nouvelle icône pour un essai de restitution de la chapelle d'origine sans le clocher signalé par monsieur Body. Pour une restitution d'un clocher tel que Monsieur Body m'en a donné l'emplacement, il faut diviser par deux l'élévation Ouest et ne garder que la partie Est en fermant le mur manquant à l'ouest par un dispositif en abat-sons ou par un mur en pan-de-bois, léger, au droit de la clé de voûte du porche en œuvre, sur toute sa largeur, tel le dispositif qui est en place en l'église Saint-Martial sur le commune de Rouffiac.

Essayer de comprendre les caractères de ces bâtiments à l'origine de leurs constructions pourrait faciliter les recherches de la chapelle ou de l'église disparue de Haut-Mont, qui dépendait aussi de l'archiprêtré de Chalais, dont il ne reste apparemment aucune trace, sauf peut-être un cimetière (David op.cit., p 76).

L'étude de ces monuments tout au sud du bassin de la Tude situe également le prieuré de la Haute-Lande actuellement sur la commune de Rioux-Martin au Nord de la Genétouze (Voir Rioux-Martin - département de la Charente - sur ce blog) , prieuré de Fontevraud, sur le Diocèse de Saintes en dépendance de la juridiction de Chalais encore plus au Nord, au cœur du Bassin de La Tude alors que la commune de La Genétouze avec ses trois localités se trouve actuellement sur le département de la Charente-Maritime. Mais l'approche spécifique du secteur de La Genétouze va nous apporter d'autres éléments de la gestion de ces territoires dans l'histoire jusqu'à ne plus confondre le secteur de Cressac de celui de La Genétouze.

|

Les premières impulsions données à l'exceptionnelle densité des constructions religieuses romanes (XII° siècle),

sur ces territoires principalement regroupés dans les limites du département de la Charente

et bordures,

sont d'ordinaire des historiens attribuées à Monseigneur Girard, Evêque d'Angoulême,

Légat du Saint-Siège, vers 1060-1136.

En 1202 Philippe Auguste confisque toutes les possessions continentales du roi d'Angleterre, déstabilisation des pouvoirs qui sont suivis en 1206 d'une attaque du roi de Castille contre Bordeaux.

|

Nous sommes bien ici avec cette nouvelle recherche dans la continuité de l'incontournable et précieuse étude de l'instituteur David, en rectification historique de la cohérence des territoires et des dépendances juridiques et religieuses du bassin de la Tude.

Nous ne quitterons pas Cressac, ce minuscule très joli conservatoire de l'architecture de tradition (vernaculaire) remontée depuis la nuit des temps, sans avoir signalé deux autres architectures remarquables présentes sur le site.

Autour de l'antique chapelle blanche du voyageur, gardienne des légendes,

église du paroissien dans un écrin de verdures :

1. B La Genétouze

Eglise Saint-Antoine

Quelques repères historiques et d'implantation.

"La Saintonge était partagée entre les généralités de Limoges et de Bordeaux lorsque par un édit du mois d'avril 1694, une généralité distinct fut créée à La Rochelle. Elle s'étendait de Marans à Coutras, donc la Genétouze en dépendait. A ce moment le représentant du pouvoir central dans chaque généralité était l'intendant de justice, police et finance. Au XVIII° siècle, elle est de l'élection de Barbezieux." La gestion administrative de La Genétouze nous éloigne de celle de Cressac " La gendarmerie fait partie de la brigade des gendarmes de Saint-Aigulin, du 18° corps d'armée dont le siège est à Bordeaux, du recrutement de Saintes. Les différentes contestations et contraventions sont jugées au tribunal du juge de paix à Montguyon et les affaires civiles plus graves et délits à Jonzac, au tribunal de Première instance. La commune avec tout le département dépend de l'Académie de Poitiers et de la 35° division militaire, police et finance. Elle est desservie par le bureau de poste de Saint-Aigulin" (deux extraits de David, p.38)

L'église Saint-Antoine - anciennement Sainte-Marie ou Notre-Dame - est construite sur une fin de croupe bordée d'un ravin dont une route épouse la courbe. L'ancien cimetière s'étendait en façade Ouest de l'église, à partir de cette route qui contourne actuellement la façade Ouest de l'église, dévalant le ravin qui s'enfonce beaucoup plus profondément sur toute la face Ouest pour remonter en ligne de crête site d'une autre route qui vient directement de Rioux-Martin jusqu'à Saint-Aigulin, laissant le secteur de la Haute-Lande à l'Est qui n'est plus en lien direct avec la Genétouze. De cette route sur l'autre ligne de crête on voit l'église Saint-Antoine ainsi que les bâtiments de l'ancien presbytère qui ne semblait pas très ancien à l'instituteur David lorsqu'il le décrivait avec ses difficultés de réinvestissement par le prêtre suite à la Loi de Séparation de l'Eglise et de l'Etat "D'après le Concordat de 1801,, signé entre Bonaparte et le pape Pie VII, les curés avaient droit à un logement dans les communes, mais la loi de séparation de 1905 leur a enlevé cet avantage" (David, 1909, op.cit., p. 35) " Ainsi cette petite église de la Genétouze, ou de la plaine des genêts, que ne distingue pas une architecture brillante que le touriste dédaigne sans nul doute...avant d'arriver à la Sainte table, à droite et à gauche , se montraient jadis des armoiries représentant avec une couronne de comte un léopard ou une levrette; elles étaient à-peine visible il y a quelque vingt ans et leurs restes sont recouverts par la chaux; si c'est un léopard, c'est une armoirie anglaise; si c'est une levrette, c'est une armoirie française" (David p. 22 et 23).

Le polygone développé en face de l'église sur le cadastre de 1841 correspond donc à l'ancien site du cimetière récupéré pour la construction de fermes lorsque le cimetière est déplacé à l'écart du chevet de l'église, soit à l'Est.

L'état actuel de la documentation publiée ainsi que celui des archives ne nous permet donc pas de remonter aux sources de l'implantation de la plus importante église de ce secteur, et peut-être la seule si Cressac et Haut-Mont ne furent que des chapelles de routes récupérées en lieux paroissiaux du culte catholique. Ce bâtiment apparaît bien avoir été, sur ces territoires assez étendus, et à la fois restreints, l'unique église émergeante de ce paysage de genêts, de landes, de forêts de pins et de bruyères avec cependant un cimetière qui signe bien la présence d'âmes et de foyers à moins que ce ne fût l'église d'une communauté religieuse dont on aurait perdu la trace mais que nous ne pouvons pas confondre avec l'implantation de Fontevraud à La Haute-Lande bien que s'inscrivant dans le périmètre assez réduit des églises construites à et autour de la Haute-Lande.

Les architectures de ces églises qui appartiennent à une même période romane témoignent de réflexions architecturales autonomes mais qui doivent cependant être intégrées dans la réflexion globale d'une implantation religieuse conséquente à partir de la seconde moitié du XII° siècle.

Pour amener une première conclusion à cette étude sur le périmètre de la Haute-Lande, qui sera déjà bien avancée avec l'étude du secteur de La Génetouze en suite de Rioux-Martin, il faudrait consacrer un article à la seule église de Médillac en lien avec son environnement géographique et de gestion d'économie agricole très particulier; mais aussi, à partir de là, en y incluant d'autres églises du bassin de La Tude, ouvrant une nouvelle sous-famille architecturale redistribuée dans la panorama des églises en accès hauts des clochers par des escaliers architecturés que le visiteur ne voit jamais.

Il n'y a bien sûr que l'archéologie du bâti qui permet de telles approches et comptes-rendus.

Ainsi, pour retrouver tout l'intérêt de cette implantation, de cette église de La Genétouze, il ne nous reste plus que le secours de l'archéologie du bâti et nous allons voir que ça en vaut la peine vu le contraste qu'il y a entre cette zone géographique toujours présentée comme très pauvre, ingrate, et la richesse ou la surprenante réflexion qu'il a fallu développer au XII° siècle pour inscrire ce monument dans les principales expériences le l'art roman local, voire participer à leurs éclosions serait encore plus juste.